|

第2章の舞台は、赤井川村である。 まずざっくりとした位置の確認をしよう。赤井川村は後志(しりべし)地方にある自治体で、小樽市、余市町といった人口規模の大きな自治体の内陸側に存在している。 余市町を流れる余市川を遡ると、余市とともに果樹で有名な仁木町を経て、赤井川村の村域に至ることとなる。 赤井川村と札幌市は、余市岳(1,488m)を主峰とする稜線を介して接しているが、両自治体間を直通する道路が存在しないため、札幌市民でも、赤井川村と札幌市が境界を接していることを知る人は、あまり多くはないだろう。 赤井川村の人口は2023年現在、約1,100人で、197万人の人口を誇る札幌市と接している自治体の中では、最小となる。村内施設として有名なのは「キロロリゾート」で、その良質な雪と雄大なゲレンデは魅力があり、私も何度も訪れ、スキーを楽しんでいる。 |

こちらは、本編の内容とは関係ないが、赤井川村にあるキロロリゾートのスキー場。 キロロリゾートは、1987年にヤマハの資本により開発されたが、現在では、タイ資本により、経営されている。 良質な雪と広々としたゲレンデが魅力いっぱいで、こちらは参考までに管理人が訪問したときの写真。2015年2月22日のもの。 |

|

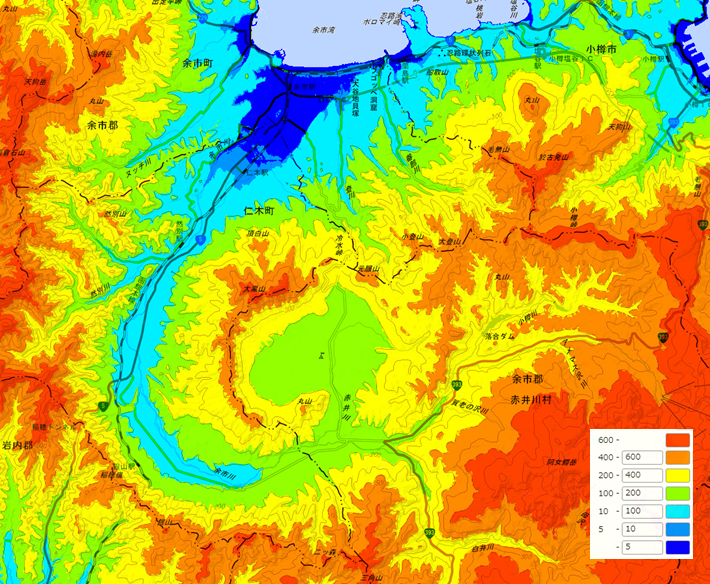

この赤井川村を含む周辺地域の地形上の特徴は、「二重カルデラ」にある。 赤井川村本村は「赤井川カルデラ」に、さらにその辺縁部を含むエリアは「余市川カルデラ」に含まれている。それらの活動期は200万年前~130万年前くらいだったと言われている。 巨大なカルデラを形成するような長期の火山活動は、周囲に鉱物資源を蓄積することとなり、付近では、北海道開拓の早期から、多くの場所で鉱山が開発され、採鉱が行われてきた。 左図は、二重カルデラの地形が分かりやすいように、周囲の地形を、標高別に色分けして表示したもの。カーソルオンで、二重カルデラのおおよその位置を示す。 今回取り上げるのは、二重カルデラ周辺の鉱山群のうち特に金を中心とした採鉱により、大きな繁栄期を築いた轟鉱山の鉱石運搬用馬鉄線となる。実は、この軌道の存在を私が知ったのは、かなり最近のことである。それは2019年の7月12日のことであった。 |

その日、前日に駒ヶ岳の登山と大沼電鉄の遺構探索をした私は、札幌への帰路として、倶知安から国道393号線を北に向かっていた。この国道は、交通量の多い国道5号線の代替路としても利便性の高い道で、倶知安側から北上すると、樺立トンネルで分水嶺を越えてから、余市川の支流の一つである白井川に沿って「余市川カルデラ」の底を目指して下り、赤井川村内で、T字路にぶつかるという線形をとる。(周辺図) このT字路を右折すると、道は、そのまま国道393号線となり、今度は毛無峠を越えるべく余市川に沿って登っていく。毛無峠の向こうは小樽市東部の朝里方面に通じており、そこまで来れば札幌は近い。T字路を逆に左折すると、道は余市川に沿って下ることになる。こちらの道路は道道1022号仁木赤井川線で、T字路から12kmほど進めば、函館線の銀山駅近くに至り、さらにその先で国道5号線に合流し余市へ向かうことになる。余市川に沿うその道筋は、かつてより「銀山道路」の名で呼ばれていて、赤井川地区の開拓史に大きな足跡を残した道だ。 そのT字路のところに、「道の駅あかいがわ」(2015年開業)がある。2019年のその日、私は、休憩がてらそこに立ち寄った。すると、そこに気になるモニュメントが設置してあることに気付いた。強い雨が上がった直後のことだったのを覚えている。それは、鉱石と思われるもの積んだ荷車を弾く馬の像のモニュメントであった。 |

|

ちなみに、この写真は、すでに「函館線(沿線風景)」で紹介させていただいている。さて、私にとって、なにより重要なことは、その像の下に線路が敷いてあり、荷車の車輪が、しっかりと軌条に乗っていたことである。 「馬鉄だ」ということは、ただちにわかった。私は、これを見た瞬間は、赤井川周辺にあった数々の鉱山で運用された坑道付近での搬送の様子を示したものだろう、と思っていた。それは誤解だった。説明版の内容は、私の予想を大きく上回るものだった。以下、内容を転載しよう。 |

|

大正6年(1917年)頃から、轟鉱山より採掘される鉱石運搬の為、仁木町銀山駅までは馬車鉄道(馬鉄)が活用された。「冬季間は馬そりを使用し箱詰めにした鉱石を休むことなく運んだ」という。馬鉄は銀山道路(現在は道道仁木赤井川線)に沿って敷設されていたが、都小学校の裏から対岸(南側)の山際にかけて釣り橋を掛けて余市川を渡った。「行きは真っ黒な鉱石を積み(とても高価であったことから覆いを掛け監視員も付けていたという)、帰りは坑木・機器類・米等の食料品を運んだが時には鉱山関係者やその家族も乗っていた」という。 轟鉱山は、北海道でも最も古い金山の一つで、明治後期から採掘され昭和初期に最盛期を迎えた。総産出量は、金については歴代6位であり、銀について歴代4位の地位を占めていた。 本銅像は、開村120年を記念して設置するものであり、過去の歴史を未来に繋げる事を目的とするものです。令和元年(2019年)6月10日赤井川村 |

|

この記述には驚かされた。私は、北海道の鉄道跡や軌道跡について、長年興味を持って調べてきた人間だ。さすがに鉱山軌道や工事用軌道のように、局所的もしくは一時的に用いられたものまでは把握していないとしても、ある程度の規模(地形図に記載可能なレベル)のものについては、線形をだいたい頭に入れているつもりだった。ここで紹介されている馬鉄線の線形を、記述をもとに描くとすれば、実に20kmに及ぶスケールである。私はそれまでこの軌道の存在をしらなかった。重大な知識の欠損である。本当の無知というのは、「自分が無知である」ということに気づかないでいることなのだ!。 ・・・ちなみに、軌道とは関係ないが、上記説明文内にある「歴代4位」という表現について補足説明しておくと、これは道内の鉱山中での順位となる。浅田政広氏の記述を引用させていただくと「轟鉱山は北海道でも最も古い金山の一つである。轟より早く発見された金山は然別、砥ノ川、幌別で、後志鉱山などは、鉱脈の枯渇とともに早いうちに姿を消している。発見以来の歴史の長さと鉱山としての稼働年数は、轟鉱山がその筆頭に挙げられる。同金山は、そのおよそ半世紀に及ぶ操業期間中に、金2,637kg、銀104tを産出しており、金については鴻之舞、千歳、手稲、静狩、珊瑠に次いで歴代六位であり、銀については鴻之舞、豊羽、手稲に次ぐ歴代四位の地位を占めている。この鉱山の最盛期は1936年から1939年までで、採鉱量も5万トンを越えている。1987年6月三度目の閉山となる。8月まで残務整理は続くが、以後山は眠りについた。」となっており、順位の詳細が分かる。 それはおいておいて、この軌道のことをもっと知りたい、と思った私は、なんとその道の駅で、さっそく「後志の人と道」という郷土史が閲覧可能になっているのを見つけ、すぐに、以下の記述に出会うこととなった。 「銀山への道、馬車鉄道の道」; 銀山道路は国道5号から分かれて、余市川沿いに銀山を通り赤井川村に至る道路をいいます。この道は、都・落合・常盤を経て、小樽沢ぞいに小樽市に通ずる道でもあります。ですから、昔からこの辺りの幹線道路であったと思われます。~中略~ さて、この道路を行き来したのが轟鉱山から産出する鉱石運搬です。轟鉱山は余市川にそそぐ白井川上流にあります。そこは川を挟む狭い谷間に、明治、中の沢と続く鉱山の一番奥まったところにある鉱山で、明治38年(1905年)にはすでに町としての体裁を整えた鉱山街が形成されていたようです。~中略~ここからの鉱石運搬は大正6年(1917年)からレールの上を走る馬車鉄道(馬鉄)でした。それまで然別道路を駄鞍(だぐら)の馬で運搬していたようですが、「銀山まで鉄道が敷設され、設備が整うと夏は馬鉄でトロッコを、冬は馬そりで箱詰めの鉱石を休むことなく運んだ。」(小山著・心に残る轟の思い出)といいます。また「馬鉄道は銀山道路に沿って単線で敷設されていたが、都小学校の前から対岸の山際にかけて吊り橋を掛け余市川を渡った。また、馬鉄の交差する交わしが幾つかあり、時間を決めて運行していた。トロッコは傾斜の急な明治の木戸口や尾根内の稲見の坂は惰性がつき、ブレーキが難しく事故もあって、初め二連つなぎであったが大きい一連に変わった。行きはもちろん鉱石を積み、帰りは坑木・機械類・米等の食糧を運んだが、時には人も乗せたという。精錬された真っ黒な鉱石は覆いを掛け監視付きであった。」また、「銀山駅の800メートル手前から、急な上り坂道で、そこから鉄索ケーブルで上げた。これらの作業をする馭者は明治・都・曲川をはじめ尾根内・馬群別・銀山など居住別の幾つかのグループを作り助け合っていた。」というから近隣のたくさんの人達も従事していたようです。 |

|

さて、ここまで得られた情報から、この軌道の概要をまとめると、下記のとおりとなる。 1) 運用開始は1917年、終了は不明。 2) 函館線の銀山駅が起点。ただし、傾斜を登ったところにある銀山駅までは線路は敷かれず、その800m手前からは索道による搬送を行った。 3) 馬鉄は銀山道路(現在は道道仁木赤井川線)に沿って敷設。 4) 都小学校の前から対岸の山際にかけて吊り橋を掛け余市川を渡った。 5) 終点は明治、中の沢と続く鉱山の一番奥まったところにある轟鉱山。 6) 単線で運用されていたが、ところどころ「交わし」のための複線区間があった。 帰宅した私は、さっそく歴代の地形図をあらためて確認してみた。5万分の1地形図で、軌道敷設区間は「仁木」「茅沼」になるが、この軌道の線形が記載されたものはない。ちなみに、現在ではHINATA GISでは1917年測量の地形図が参照できるので、みなさんも、そこに当該線形が記載されていないことが確認できるだろう。(そもそも、その時点で軌道の記載を確認していたのなら、当ページの記事対象になっていないわけだが・・・) というわけで、本章の目的は、この軌道の線形の復元にある。 |

|

それともう一つ、本章の副次的な成果として、「山道(さんどう)駅」について言及したい。 この「山道駅」は、かつて函館線(当時は北海道鉄道)に1年間だけ存在した駅である。存在期間の短い駅としては、1日のみ存在した天北線の東声問駅が有名だが、山道駅の「1年」というのも、かなり短いものだ。ただし、それには理由がある。当該区間の鉄道は、小樽側から建設が進められ、1902年12月に蘭島-然別間が開業、そして1903年然別-山道間が開業している。つまり、山道駅は、開業当初「終着駅」として設けられた駅だったのである。しかし、1904年7月に、山道-小沢間が開業すると、それと同時に山道駅は廃止となった。つまり、山道駅は、その先で稲穂峠を越えるための稲穂トンネルの開削工事が難工事であったため、建設資材荷受場として仮設された駅だったのだ。そのため、延長開業と同時に、その役目を終えたため、廃止されたとされている。しかし、あまりにも昔のことなので、現在となっては駅のあった場所は明確ではなく、Wikipediaでは、山道駅の位置を、「然別駅からの距離4.1哩(マイル)約6.6kmから、現在の仁木町大江3丁目の国道5号線と交差する「上山道跨線橋」付近」と推察している。この駅がどこにどのような感じであったのか、これについても本章で紹介してみたいと思う。 |

|

この写真は赤井川カルデラを北側の外輪山側から見たところだ。撮影地点はこちら、撮影日は2023年11月4日である。赤井川カルデラの北側外輪山を越える北海道道36号余市赤井川線からの景色であり、内輪山と南側外輪山の両方の山並みが見える。撮影場所は「冷水峠」と呼ばれ、現在は新道にあたるトンネルを通れば知らずに通過してしまうところだが、旧道を通れば、このカルデラの景色を見ることが出来る。この風景に対する私の感想は「水のない洞爺湖」といったところだろうか。 |

|

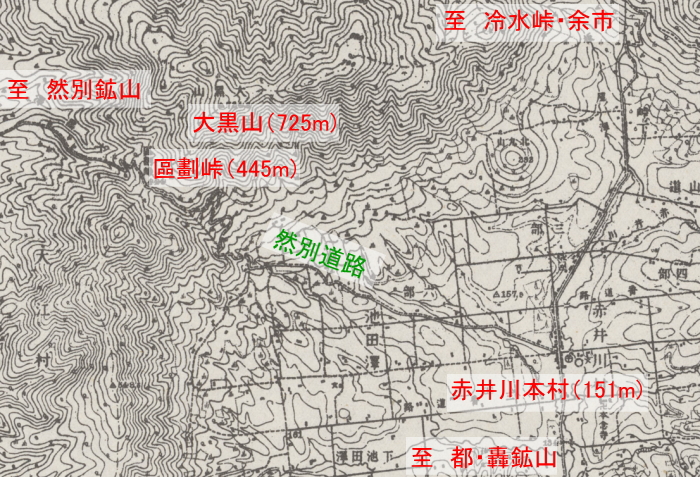

これから本編に入るわけだが、話を進めて行く上で、前提として軽く知っておいていただきたいことがもう一つある。それは、馬鉄が敷設された当時の赤井川のこのカルデラ周辺の地域間道路交通事情に関するものである。すなわち、主要道路の線形や人の動線において、現在とは、まったく違うところがあるのだ。それも旧道、新道というレベルのものではない。 先に引用した文献の中の証言にすでにそれを示唆するワードが登場している。。。「それまで然別道路を駄鞍(だぐら)の馬で」という記述に注目しよう。 「然別」というのは、仁木町南部の地名で、仁木駅と銀山駅の間に然別駅がある。「銀山道路」とは別に「然別道路」なる道路があったことになるわけだが、ということは、赤井川から銀山に向かう現在の道路線形に加えて、かつてはそれと別に、赤井川から然別に出る道路があったということになる。・・・でも、ここで立ちはだかるのがこのカルデラ地形である。赤井川と然別の間には、カルデラの劇的な外輪山が続いている。現在、余市川に沿って銀山を経由して余市方面に抜けるための道道はあるものの、然別方面に直接抜ける道は存在していない。それどころか、昔も含めてそんなところに道があったわけがない、と今の感覚では思ってしまう所である。 |

|

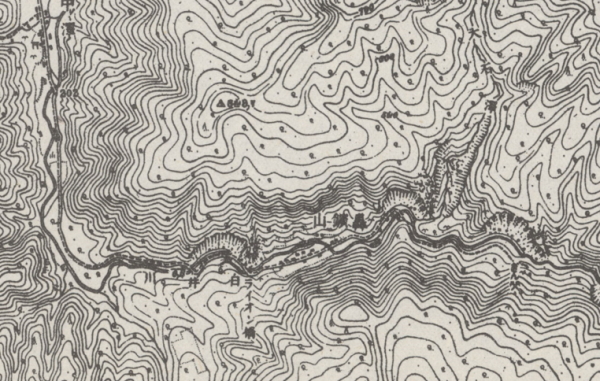

1917年測量 5万分の1地形図「仁木」から ()内の数字は当該地の標高 |

この「然別道路」、前述の通り現在の地図上には存在しない。「歩道」としての記載もない。完全に抹消されている。だから、この道路の当時の様子を想像することは難しい。1978年編集の5万分の1地形図「仁木」においてすらも、すでにその存在は完全に抹消されている。おそらく、現地の現況は、道の痕跡など、ほとんど残っていないのだろう。つまり・・・ただの山の中だろう。 しかし、1917年測量の地形図には「然別道路」が存在する。その信じがたい線形は・・・左引用図の(参考:左引用図の現在の場所)の通り。なんと赤井川本村から、大黒山(725m)の急峻な坂を越えて然別に至るというものである。いやいや、無理やりすぎるでしょ!こんな道で馬を使って鉱物を搬送するというのは!しかも、然別鉱山に至るには、さらに余市川まで谷を降りて、今度は余市川の支流であるポン然別川に沿って、積丹半島の付け根の山地を再び登らなくてはいけないのである。なんたる手間! |

ちなみに左写真はこのあたりから、區劃峠を望んだところ。2023年11月4日の撮影。あの峠を鉱石を積んだ馬で越えるというのは、ちょっと想像を絶する。ちなみに撮影場所の道路は、旧然別道路であるが、然別まで通じていない現在、この呼称は当然のことながら、使用されていない。 なお、訪問時に、區劃峠に続く道形のようなものが残っていないか、林の中をざっくり歩いてみたが、それらしいものは見つからなかった。小さな廃屋が一つだけあったが。。。 |

|

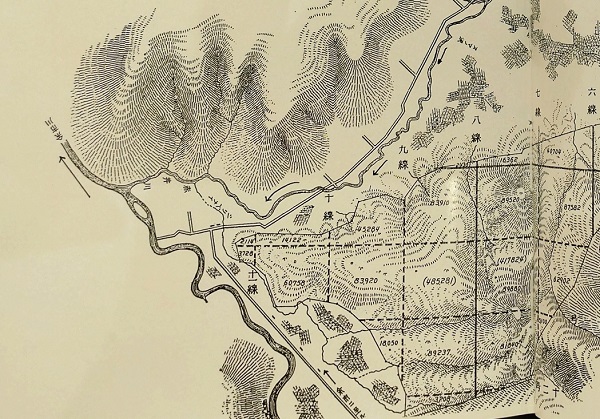

ところで、然別道路が赤井川カルデラの外輪山を超える峠に与えられた「區劃峠」という名称は、どことなく意味深である。その名称の由来は不明だが、北海道の開拓期には、これから入殖する場所を、まず「1線、2線」などの道路で区切り、入殖先を「區劃」という単位に分けた。その作業を「區劃割り」と呼んだ。 赤井川に関しても、左図のような当時の「區劃圖」が残っている(赤井川が余市川に合流する都集落周辺のもの)。 おそらく赤井川の「區劃割り」の際に、役人がこの然別道路から赤井川に入り、測量等を行ったのだと思う。その作業の中で与えられた軽い呼称のようなものが、そのまま峠の名称として定着したのではないだろうか。 |

それにしても、現在の道道に相当する銀山道路が1903年に開削されるまでは、この難路としか言いようがない「然別道路」なるルートを通って、鉱石を「駄鞍の馬で運搬」していたのだといのは、あらためて想像を絶する。 また、「銀山道路」についても、当時と大きく線形が異なっている。ただし、線形が異なるのは、馬鉄の敷かれた余市川中流域ではなく、上流域だ。これもすでに証言の中にヒントが示唆されている。もう一度読んでみよう。 「(銀山道路は)国道5号から分かれて、余市川沿いに銀山を通り赤井川村に至る道路をいいます。この道は、都・落合・常盤を経て、小樽沢ぞいに小樽市に通ずる道でもあります。」・・・ むむ?小樽沢ぞいに小樽市に通じる?なんかおかしいぞ(現在の感覚)。というのは、現在、道道1022号線仁木赤井川線から連続する国道393号線は、落合集落を通ってから、キロロリゾートをかすめ、毛無峠を越えている。その先は「朝里」だ。朝里は小樽市域だけど、感覚的に「小樽に通ずる」という表現とは合致しない方向だ。しかも、峠の名称も違う・・・。 つまり、こちらもかつての主要道路の線形が、現在のものとはまったく異なっているわけである。かつての「銀山道路」の線形は、落合集落で、現道から見ると北に逸れ、小樽川に沿ってさかのぼり、毛無峠より5.7kmも西にある「小樽峠」を越えて、勝納川の上流に至っていたのである(先に示した1939年の地図参照)。これだと、証言の通り「小樽直通ルート」と言える。証言者の「小樽に通ずる道」という表現に、最初から違和感を持った方は、かなり鋭いと言える。 この小樽峠を通る昔の道も、現在では車道としての役割を奪われている。ただし、區劃峠の場合とは異なり、現在の地理院地図ではかろうじて徒歩道として「小樽峠」の名を残しており、然別道路に比べれば、まだ現存率が高いと言える。 ・・このあたりの事情を把握しないで、下手に現在の土地勘になぞらえたまま漫然と読んでしまうと、思わぬ解釈違いを引き起こしてしまいかねない。 ちなみに、2023年現在建設中の北海道新幹線「新小樽駅」は、昔の銀山道路が、小樽峠を越えて、勝納川に沿って小樽に抜けていく、まさにその谷間に建設されているようだ。ここが「小樽」と言われても困る、というような不便な立地だ。それでは、「新小樽駅」の開業が、小樽峠の復権に繋がるのか?と言うと、おそらくそうはならないだろう。なぜなら「新小樽駅」は「悪い夢でも見ているようだ」と表現したいほどに立地性が悪い。そのうえ、仮に、「新小樽駅」の立地性を上げようとして、小樽峠ルートを再整備して現道として復権させたとしても、今度は「新小樽駅」と「小樽駅」の機能分散が、ターミナル駅を2つもつほどの規模ではない小樽市の衰退を招くだろう。少なくとも、地図を見る限りでは、「新小樽駅」の活用に関する良い案は思いつかないところである。。。 |

|

さて、それではいよいよ馬鉄線の線形の考察に向かおう。 と言っても、実は前述引用にある「馬鉄は銀山道路に沿って敷設」の一語で、その線形のおおよそは、定まってしまう。道路の路盤が、馬鉄のそれを兼ねていることは、この時代前後では良くあることだった。当時の地形図に「軌道」の記載がない、と言っても、軌道が沿っていたという「道路(銀山道路)」は、その線形がしっかり記載されているのだから、だいたいはそれをなぞれば、馬鉄線の線形を浮かび上がらせることになるだろう。 しかし、不明なところがいくつかある。一つは起点と終点がはっきりしないこと。もう一つは、上記の項目のうち4)の「都小学校の前から対岸の山際にかけて吊り橋を掛け余市川を渡った」という記述に関する部分。この表現だと、当該個所では、道路と別に軌道を敷いていたことになるので、ここは新たに線形を描く必要があるだろう。そのあたりを中心に解明してみよう。 |

|

こちらは函館線の銀山駅である。撮影したのは2018年9月15日。ちなみに、この日付は北海道中をブラックアウトにした北海道胆振東部地震の発生から9日後である。それにもかかわらず、私は列車に乗って、散策を楽しんでいたようである。思えば、私の自宅も震度6の揺れに見舞われ、TVが壊れるなど相応の被害を受けていたので、その割には、いい気なもんといえば、いい気なもんである。 まったく別の話で恐縮だが、この銀山駅のデザインは、某人気作品ウ〇娘において、主人公であるスペシャルウィ-クの郷里の駅のデザインとして採用されているらしい。銀山駅の周辺は、特にサラブレッドの産地というわけではないが、馬鉄が通っていたというエピソードは、ウマ繋がりで、なかなかふさわしいものではないか。 ただ、この写真を撮影した当日、私はまだその馬鉄の存在を知らない。駅から銀山の集落へは、ひたすらな下り坂である。今にして思うと、あそこを軌道で上がるというのは不可能で、索道という手段は、もっともなところである。さて、この索道への移し替えを行っていたのはどの地点だろうか。そこが、この軌道の「起点」となる。 |

|

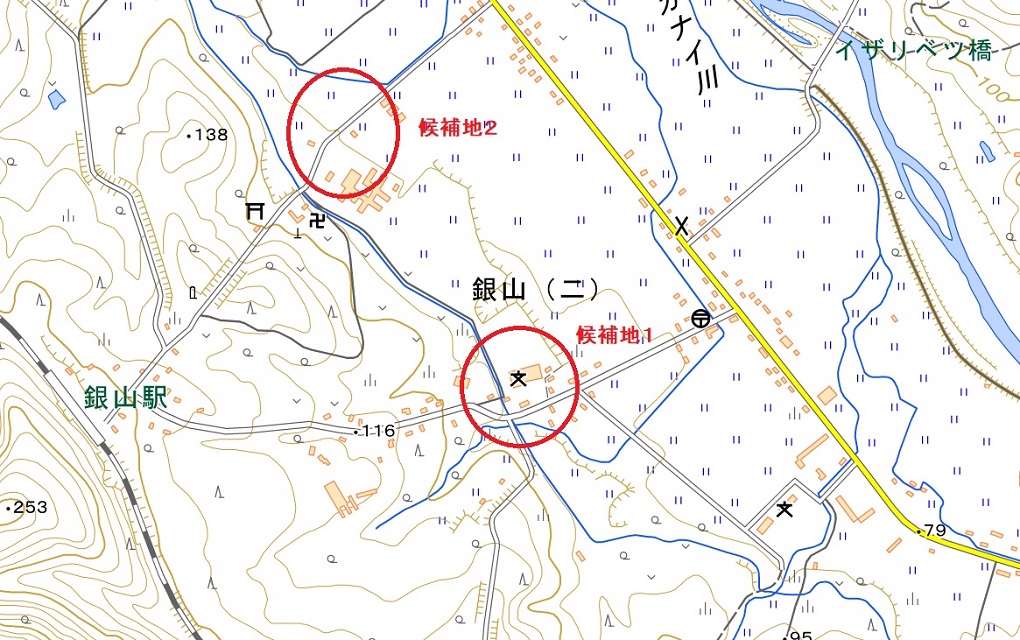

馬鉄の起点は、「銀山駅の800メートル手前から、急な上り坂道で、そこから鉄索ケーブルで上げた」という証言から、銀山駅を中心とした半径800mの円弧を描いたどこかに予想されるわけだが、当然のことながら、赤井川方面に向かう銀山道路に近い側にあるはずだ。銀山駅から索道の敷設が可能な地形を間に挟んでいて、さらには積み替え作業に十分な平場のスペースが確保できる場所、ということになるであろう。 その条件から私は2つの候補地を考える。 |

|

|

|

候補地1は、現銀山中学校の付近である。 方向的にも、馬鉄線を少しでも短くできるという点で、効率的な経路に思える。ちなみに銀山駅の標高は159m、銀山中学校付近は標高86m。銀山駅からの直線距離は約830mとなる。銀山駅が、いかに集落から高度差のある場所に設置されていたかわかる。これには函館線が、稲穂トンネルで分水嶺を越えるまで標高を稼ぐ過程のところに設置されたという銀山駅の立地上の事情がある。銀山駅は、小沢まで鉄道線が延伸された1904年7月から、半年が過ぎた1905年1月に開設されたのだが、同年の小樽新聞に、轟鉱山の職員による「銀山駅付近は雑木と熊笹の間をくぐり抜け、羊腸たる坂道を上る。停車場を設置されるも交通路を設けなき為付近の植民地を出入する貨物は、八九部まで然別駅に集散し、旅客も貸主も(銀山駅の存在に)ありがたみを感ぜず。」という「銀山駅が出来たけど、不便なんだわ」という話が記事として掲載されたそうである。 候補地2は、銀山駅から、銀山の集落に延びる直線状の道路の先である。 この道路は、神社の横をまっすぐに掘割で登る道路となっている。1917年測量の地形図では、この道の旧道にあたる道が、ぐるっと迂回している。そのう回路に対する「新道」と言えなくもない。しかし、たしかに距離を短縮しているとはいえ、そのぶん坂は急になっていて、そこを歩いた私は、わざわざ掘割を作ってまでまっすぐな直登路となっているその道の由来が気になったものだ。1917年測量の地形図にこの直線系の道は存在しないわけだが、当該個所に、徒歩道の表記があって、それは、徒歩道にふさわしい自然さで、屈曲をもって描かれていた。1917年測量の地形図の情報のみで想像補正率が大きすぎるのは自覚しているが、馬鉄の話を知った後で考えてみると、例えば、馬鉄線と索道が後年になって運用を終了した際、索道の動線を代替する道路として整備されたものでは?とも思うのである。索道は、その性格上、直線系の線形となるから、いささか急過ぎる傾斜も、索道跡の線形をなぞった代替路として整備されたものと考えれば、一応は理由がたつように思う。 |

|

| 私は、当日のメモによると、この日(2018年9月15日)、1934D普通列車で、10時28分着の銀山駅で下車し、あたりを散策した後、11時29分発の1936D普通列車で倶知安に向かっている。ちょうど銀山駅周辺で1時間ほど過ごしている。 上の写真は、銀山駅から道道に下っていく、このあたりで撮影したものだ。前述の通り、銀山駅の標高は159m、この道が道道とぶつかるT字路の標高は78mだから、集落の中心部と駅との間には60mもの標高差があることになる。これを、鉱石を満載した馬鉄で上がるわけにはいかないだろう。この坂道をおりたところ、すなわち「候補地1」で、索道に移し替えていたのか。 |

上の写真も2018年9月15日のもので、候補地2の近く。女代神社の横で、切通を直登し、駅に通じる急な坂道がある。こちらの方が急な分だけ、索道区間は短くなるが、それがメリットになるかどうかはわからない。写真を撮影したのはこのあたりになる。 |

馬鉄の起点だった場所を検討するにあたり、航空写真を検討したいところなのであるが、じっさい、この馬鉄がいつまで運用されたかはわからない。 轟鉱山自体は、全部で3期にわかれた活動時期があり、第1期(1900年以前~1943年)、第2期(1963年~1970年)、第3期(1982年~1987年)となる。 閉山と再開が繰り返されたのは、産出物の相場、投資する技術力等の比較により、コストを上回る利益が見込める時期に稼働したというイメージでおおむね妥当であろう。 この第1期中の1917年に馬鉄が開業しているから、最も長期間稼働したと仮定しても、その運用は1943年で終了していたことになる。 しかし、当該地の航空写真で公開されているものは、もっとも古いものでも1947年のものであり、少なくとも廃止から4年は経過していることになる。痕跡を探せるかどうかがポイントとなるだろう。 |

|

1947年撮影の航空写真(銀山駅付近)

1947年撮影の航空写真(銀山駅付近)

|

|

候補地1の現銀山中学校付近には、特に目立った作業場の痕跡のようなものはない。その一方で、銀山駅の正面に、土場のようなものがあって、気になるが、この場所は、まだ標高で言えば100m程度の「中間点」であり、銀山駅の作業場としては、中途半端で不適当な場所に思われる。かといって、候補地2の周囲にも、馬鉄から索道へ移し替えるための作業土場のようなものは見当たらない。 馬鉄起点を決定する根拠としては、不足である。銀山駅側の起点からして絞ることができないありさまであるが、いまいちど、あらためて、この問題に関する要点は以下の2つと言える。 1) 銀山駅の索道は、銀山駅まで続いていたのか(手前に作業場や土場があって、そこまでという可能性はないか?) 2) 索道長が800mとして、馬鉄の起点は、銀山中学校側(候補地1)、もしくは銀山駅正面の直線道路の先(候補地2)のどちらが妥当か、あるいはそのどちらでもないのか 1)については、円弧の中心の位置、2)については、円弧上の適切な1か所に関する問題である。 もう少し情報の精度を上げたいところであるが、それについては、とりあえず、執筆時の結論から書いてしまうと、いずれも文献によって、ある程度の情報の掘り下げが可能であった。 |

|

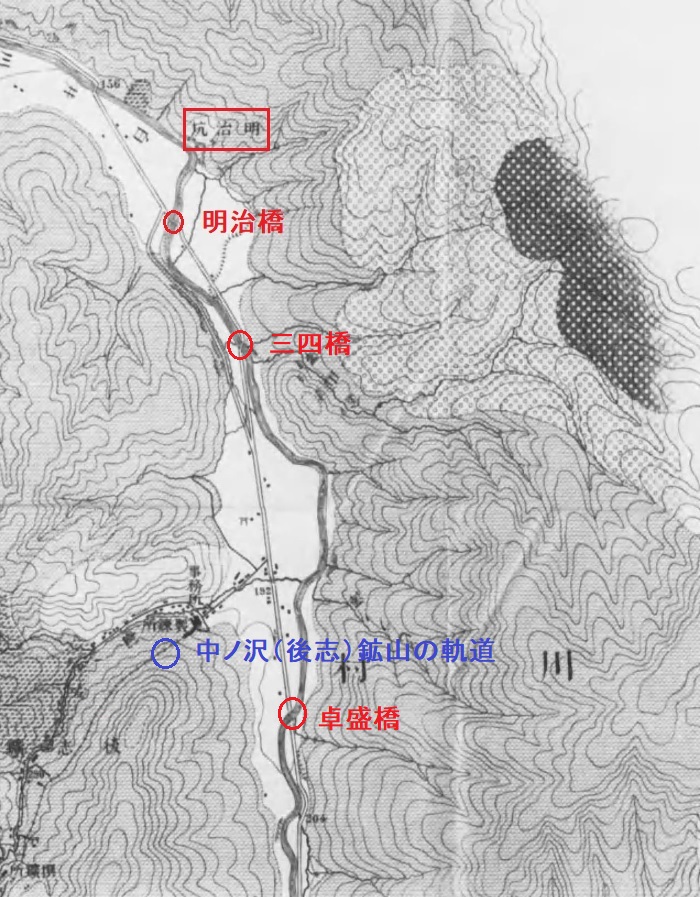

ところで、その情報の掘り下げに資した文献を紹介する前に、馬鉄を鉱石運搬に用いた鉱山が「轟鉱山」のみではなかったことを、まず周知しておかなくてはならない。このあたりでは、当時様々な鉱山が多く活動している。そもそも「銀山」の駅名自体が銀山駅より下手の上山道で余市川から分かれるルベシベ川の上流にあったルベシベ鉱山で銀が採掘されたことによっている。さて、当該馬鉄が搬送の対象としたのは、余市川の支流である白井川流域にあった鉱山群で、「轟鉱山」のほかに「明治鉱山」と「中ノ沢鉱山(後志鉱山)」がある。 このうち、「轟鉱山」と「明治鉱山」が、馬鉄を搬送に使用していた。白井川の支流である中の沢川の上流にあった中ノ沢鉱山については、あとで簡易な年表にまとめたいと思うが、資料によると、馬鉄が開設される2年までの1915年に操業を中止している(ただし、採鉱中止後も、送鉱中止までタイムラグがあった可能性はある。) これらの鉱山の位置関係は、先に示した1939年の地図に記載させていただいている。 銀山駅側からみて手前側にあったのが「明治鉱山」であり、白井川の上流の奥には「轟鉱山」があった。 |

|

以上のことを念頭に参考文献を確認していこう。最初に紹介するのは、貴重な文献は、商工省鉱山局編「本邦重要鉱山要覧」(1926)である。 まず明治鑛山の項の「運搬の方法及び設備」に以下の記載がある。 ・鑛石庫ヨリ銀山驛下間ハ專用馬車軌道ニテ搬出シ其終點ヨリ驛構内積込場ニ至ル四百二十七間ニ玉村式單線架空索道ヲ架設シ十五馬力汽機ヲ以テ一時間七噸半ノ運搬ヲ行フ この一文から新たに分かったことは「索道は銀山駅構内の積み込み場まで通じていた(円弧の中心は銀山駅構内)」ことと、「索道の距離は427間(776m)である」ことの2つである。どちらも重要だ。 さて、同書には、さらに轟鑛山の項があって、同じように「運搬の方法及び設備」に今度は馬車軌道の距離長さの記載があって、「3,545間」とある。・・・むむむ?メートル換算でたったの6,445m?と思ってしまうが、これは「明治鉱山と轟鉱山」の間の距離である。この書き方から考えると、この資料がまとめられた1926年の時点では、銀山駅下-明治鉱山間が明治鉱山の専用軌道、明治鉱山-轟鉱山間が轟鉱山の専用軌道というような体裁で分類されていたように思われる。 それでは、銀山駅下から明治鉱山までの距離を含めた軌道の全長は何kmだったのだろうか。同じ書ではその記載を見つけられなかったが、別の図書でそれを見つけた。 「本邦鉱業ノ趨勢(1920)」である。 こちらでは明治鑛山の項に以下の記載がある。 ・當鑛山ニ於テハ昨年來工事中ナリシ鐵道省線銀山驛山元間延長七千百十二間ノ專用軌道竝ニ該軌道終點ヨリ同驛構内ニ達スル延長九十四間(170m???)ノ玉村架空索道ハ本年内何レモ竣成シ大ニ運搬ノ便ヲ加ウルニ至レリ 後段の、索道の長さが九十四間(170m???)というのは、現地の地形を考慮すると、明らかに短すぎて用をなさないから、先に紹介した「本邦重要鉱山要覧」の記述が正しいのだろう。念のため別の資料を紹介しておくと、北方富源開発が偏した「千島と北洋」(1931)において、横堀治三郎が択捉島北東端の茂世路(モヨロ)にある硫黄鉱山で、三哩(約4.8km!)に及ぶ索道にのって海岸から鉱山の事業所に向かう際に、「曾て後志國の銀山驛から轟鑛山への途上、二三千尺の鐵索へ乘つたことはあるが、」と記憶を想起するシーンがある。 これが銀山駅にあった索道のことであったことは間違いなく、二三千尺は600~900mくらいに相当する長さなので、前述の索道長776mという数字を裏付ける別資料となるので、それも踏まえて、索道の距離については、「本邦重要鉱山要覧」に示された776mという数字が正しいと言える。 そして、"銀山驛山元間延長七千百十二間ノ專用軌道”という記載によって、馬鉄線の銀山駅下~明治鉱山間の距離は、12,931mであることが明らかとなった。 |

・・・しかし、とんだ瓢箪から駒で、引用文献からとんでもない話が一つ飛び出してきた。当時択捉島北東端の茂世路に硫黄鉱山があり、海岸から5kmにも及ぼうかという巨大な索道があって、鉱物の搬送を行っていたというのである。。ちなみに、索道が旅客の輸送にも供されたことにも、若干意表を突かれたが、これはおそらく現代の私たちの感覚が安全側に寄り過ぎているように思う。驚くほどのことではないだろう。完全な寄り道となってしまうが、ここで、択捉島にあった鉱山索道について、ちょっとだけその様子を想像してみたい。 |

|

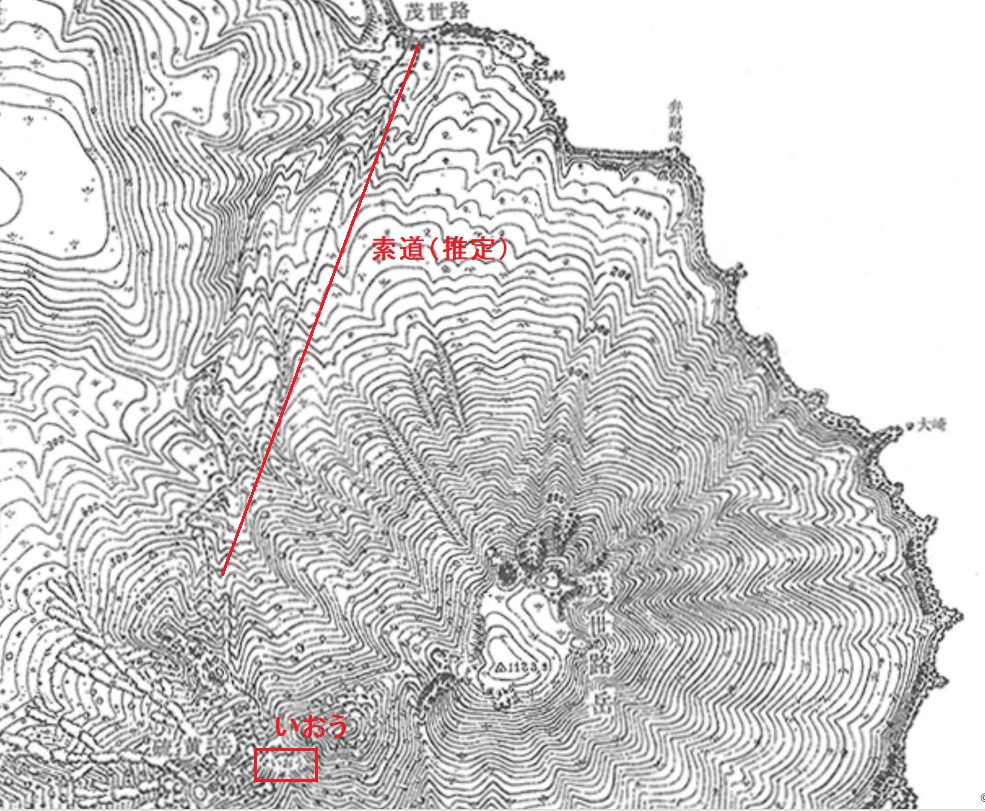

1934年出版 20万分の1地勢図「蘂取」から 1934年出版 20万分の1地勢図「蘂取」から |

1934年整版の地勢図「蘂取」を見れば、択捉島の北東端に付近に鉱山の表記があって、これが硫黄を採掘していた「モヨロ鉱山」である。鉱送を目的とした索道が、海岸から5km近くの長さを以って設置されていたというのだ。 「明治前期産業発達史 資料」別冊三にこの鉱山に関する記録がある。発見の経緯は、噴煙の硫黄臭とのことで、1882年頃に函館の佐久間市五郎という人物が試掘を申請し、1886年に踏査し、鉱山として開発したとのこと。地理については以下のように示されている。 其地位「エトロフ」島ノ北端ニシテ「ウルップ」島ノ南端ト對峙シ海峡概ネ拾里(約40km)ヲ隔ツ「オクノボリ」「スプヤノボリ」「ポンノボリ」ノ三脉(みゃく)ニ分レ三山曲折起伏シ硫黄各所ニ散在セリ |

|

|

1922年の地理院地図を見ると、択捉島北東端の厳しい地形の中、わずかに海岸に居住可能なところに作られた茂世路集落の様子がわかる。当時、蘂取村という村に属していた集落だ。火山島の作りだす劇的な表層が地形図から伝わってくる。厳寒期には荒れる日もおおいであろう択捉水道(フリース海峡)から、たいした距離もないところに茂世路岳(1124m)のいかにも峻険な峰が立ち上がっていて、その茂世路岳から続く峰を辿れば、「硫黄岳(975m)」があって、その名から、ここに硫黄鉱山があったことも察せられる。索道を想像で記載してみたが、こればかりは、ほぼ想像に頼らざるを得ない。 |

|

|

この索道については、少しだけ様子のわかる写真が一つ残っていて、海に向かって滑り降りていくような感じである。 湾の反対側にもラッキベツ岳(1199m)の斜面が海岸に落ち込んでおり、まるで、海岸に居住することを許さないような厳しさが伝わってくる。 この鉄柵に乗ったという横堀治三郎氏が目にした光景を想像するばかりである。 とはいえ、ここでは、海の果てのようなところにあったという長大な索道についての記述は、ここまでとしよう。 |

「本邦鉱業ノ趨勢」等の参考文献の記述に話を戻して、あらためて重要なのは、まずは索道の長さであり、次いで“銀山驛山元間延長七千百十二間ノ專用軌道”という記載であった。後者の記述によって、当該馬鉄は、銀山駅下~(12,931m)~明治鉱山~(6,445m)~轟鉱山、という全長19,376mのものであったことが分かったわけだ。 私は、最初、この明治鉱山からの距離長を用いて、軌道の起点位置を特定できないだろうか、と考えてみた。明治鉱山からの距離長を考えると、銀山中学校を起点とした場合、少しだけ距離長を持て余すように思う。それで、私は当初、候補地2の方が「銀山駅から馬群別集落方面に向けて索道長776m先の場所」とではないか、と考えた。 しかし、明治鉱山からの距離長は、明治鉱山のキロポストをどこに置くかで揺らぎがあり、この方法での類推は、瑕疵が残った。 そこで、私は、銀山駅の情報を求め、駅のある仁木町史や、仁木町の前身である大江村の郷土史に関する記録を探したのだが、関連する記述を見つけられなかったのである。ところが、最終的に私は赤井川村史に、その一枚の写真を見つけることとなった。なんと、仁木町域である銀山駅に関して、仁木町史ではなく、赤井川村史にその記録があったのである。いかに銀山駅が、赤井川の経済や生活に関わる歴史を重ねてきたかを思わせることであるが、次にお見せするのは、その赤井川村史に記録された銀山駅の索道の写真である。 |

|

赤井川村史から銀山駅の索道 赤井川村史から銀山駅の索道 |

銀山駅側から俯瞰してみたものだ。あらためて、かなりの勾配だな、と思わせる。この写真に関連する記述は、本文中にはなかったのであるが、キャプションに以下の解説があったので、そのまま引用してみる。 「轟鉱山 銀山駅付近の鉄索運搬のようす。鉱山から馬鉄で搬送された上質鉱石は、銀山駅付近の急勾配を登りきれず、鉄索で運び上げた。駅には鉱石用の土場があった。鉄塔が5つ、6つ見えかなりの距離がある。左上部に余市川の流れが見える。」 距離に関しては、別の資料により、776mと判明しているが、さらにこの情報により、銀山駅に鉱石用の土場があったことがわかった。さらにキャプションにある通り、この索道が下りていく方の奥には、余市川の流れが、山の並びを断ち切ってつくる広い谷が見えている。この稜線風景が見えるということは、索道が向かう先は、候補地1付近にほかならない。 |

こちらは、あらためて銀山駅の前から、余市川の上流方面を望んだもの。2023年11月4日の撮影。赤井川村史の写真と遠くの山並みを含む風景を比較すれば、まさにこの方向に索道は伸びている。 というわけで、馬鉄の起点は、候補地1の銀山中学校付近とみて、ほぼ間違いないと考える。 |

| 上写真は銀山中学校横から銀山道路方面を望んだところ。撮影地点としてはこのあたりになる。撮影日は2023年11月4日。ここまで降りてくれば、銀山道路まではきわめてゆるやかな下り傾斜のみである。厳密な馬鉄起点の絞り込みは難しいが、索道の方向と距離長から、馬鉄の起点は、この銀山中学校近傍にあったはずだ。 | 左上写真と同じ場所から、反対側、すなわち銀山駅方面を望んだところ。ここから道はカーブして、銀山駅まで急な登り勾配をたどっていく。 |

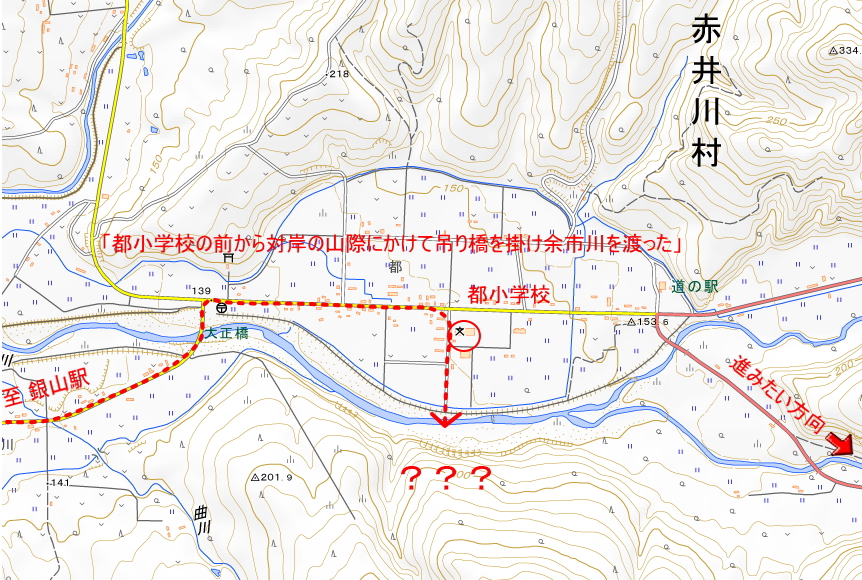

次なる「問題の残る」地点の検証に移る。おおよそ銀山道路に沿っていたと考えられる馬鉄線であるが、証言「馬鉄道は銀山道路に沿って単線で敷設されていたが、都小学校の前から対岸の山際にかけて吊り橋を掛け余市川を渡った。」の後半部分が私を悩ませた。 証言をそのまま信じれば、銀山道路に沿ってきた馬鉄線は、赤井川の都集落で、銀山道路に別れを告げ、余市川の南側に渡り、その支流である白井川に沿って明治鉱山に向かった。。。そう読める。だが、これだと妙なことになるのである。 |

|

|

これは現地の現在の地図だが、証言の通り、都小学校の前から、余市川の対岸に渡ると、対岸側は、山の斜面が、急激に川に向かって落ちこんでいるところになってしまう。 対岸に渡ったところで、鉱山に向かうのに、何ひとついいことはないのである。それどころか、ここから白井川に沿った道筋に復帰するのに、多大な労力を必要としてしまう。 いったいなにゆえ、馬鉄線は、あえて、対岸に渡る必要があったのか。 |

念のため現地を確認すると、このような地形であった。撮影は2023年11月4日。 平地が広がっている余市川右岸(北側)に比べて、写真対岸となる左岸(南岸)は、ただちに傾斜地になっていて、どう考えても、証言通りに、この場所で対岸に渡っていたとは思えない地形である。 |

|

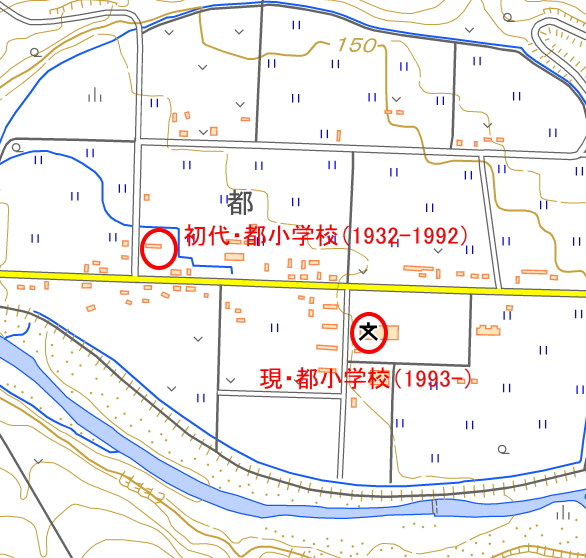

私が最初に可能性を考えたのは「位置情報の誤認」である。証言には「都小学校の前」とあるが、この証言にある「都小学校」と現在の「都小学校」の位置は違っていて、証言は、かつての位置を参照したものなのではないか。これについて調べると、確かに都小学校は、位置を変えた歴史があることが分かった。 1) 初代・都小学校 1932年建築(都108番地) 2) 次代・都小学校 1993年建築(都113番地) しかし、これを地図上でトレースすると、おやおや、白井川側に寄ることを期待していた都小学校の位置だが、初代は反対側に少し動いてしまった。となると、やはり、証言は、次代・都小学校の位置に基づくものなのか。。。 |

この問題は、叙述トリックである。すでに謎の解ける要素はすべて揃っている。察しの良い方は、私が長いこと悩んだこの問題に、すでに解決の糸口を見出しているに違いない。悔しいが。 証言をもう一度見てみよう。 「馬鉄道は銀山道路に沿って単線で敷設されていたが、都小学校の前から対岸の山際にかけて吊り橋を掛け余市川を渡った。」 この文章を読んで、私は、一連の文章が、銀山駅側を起点にしていると思い込んでいた。だから、銀山駅下を出た馬鉄が、「銀山道路に沿って進み、都集落に至った馬鉄線は、都小学校の前で、山際に向かって対岸に渡った」と思い込んでいたのだ。 だが、違う。 実際には「銀山道路に沿って進み、都集落の手前で、銀山道路から逸れて、山際を進んでから、橋を渡って、都小学校の前に出た」が正解なのだ。これについては、読み手の誤解を避けるため、書籍として文字起しする段で、証言者の言葉を修正することがあっても良かったと思うが、おそらく証言者の自由な証言を、そのまま正直に、文字にしたのだろう。途中で視点が逆になっていたといっても、ただちに証言自体が誤ったものとはならないのである。 |

|

銅橋(1930年) 赤井川村史から 銅橋(1930年) 赤井川村史から |

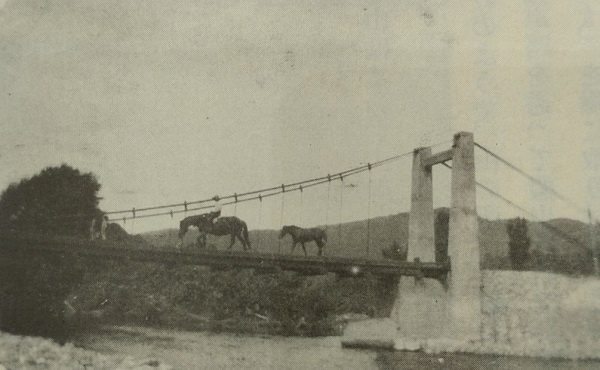

私がこのことに気づいたのは、またしても「赤井川村史」である。そこになんと余市川を渡った馬鉄専用の吊り橋「銅橋(あかがねばし)」の写真が掲載されていたのである。この写真のキャプションは以下の通り。 【昭和5年(1930年) 都銅橋(あかがねばし)(轟鉱山の鉱石運搬用つり橋)】(注:都銅橋は銅橋の誤植と思われる)銅橋は大正橋の上流200~300mに架けられて、昭和18年(1943年)轟鉱山が休山する迄使用された。 重要な情報が一気に入って来たぞ。この橋は、銀山道路が都集落に入る手前で、余市川を渡る大正橋のすぐ上流(東)側、200~300mにあったこと、そして。馬鉄線が1943年、つまり轟鉱山が休山するその時まで運用されていたことがわかった。 |

轟鉱山馬鉄 複線区間で馬鉄車両群同士が交換する様子 轟鉱山馬鉄 複線区間で馬鉄車両群同士が交換する様子 |

また、こちらは同じく、馬鉄線の「交わし」、すなわち、すれ違うための複線部分を記録した写真である。それぞれ2両ずつトロッコを牽いた馬車群が、ダイヤ通りに、交換を行っている様子は、まさに鉄道風景である。 この写真のキャプションには「轟鉱山から算出する鉱石は、馬鉄で銀山駅に搬出した。白井川下流の沿岸そいの道路の横に付敷された線路は、余市川を渡り都小学校前辺りの銅橋(あかがね)で対岸に渡り、道路なりに銀山駅まで続いていた。単線なので一部復道になっていて写真のように交さしていた。写真では1頭あたり2台のトロッコをひいていた。」とある。 そう、最初に目を通した「後志の人と道」の記述も、こんな風に視点を統一してくれれば、あれほど悩まされはしなかったのに!。とはいえ、証言というものは、出来るだけ加工するべきではない、というのも理のある話だし、なんとも言えないが。 |

さらに赤井川村史には、銀山道路開削以前も含めた鉱石の搬送については、以下のように記述されている。 【鉱石輸送】 撰別された鉱石は、然別精錬所に輸送される。夏季は馬の背に積んで、また冬季は馬そりを用いて運搬した。その経路は鉱山から五十万坪(注:地名。現在の都集落付近のこと)を経て赤井川本村にいたる。本村には馬宿があり休憩をし、然別道路を辿って然別精錬所に至る。その距離は約9里(35.3km)ほどにあたる。馬一頭分の駄量は約30貫目(112.5kg)から40貫目(150kg)ほどで、一噸の運送費は夏季には八円、馬檮で運ぶ時には幾分か減少したという。初雪や融雪のため道路が悪くなり、難渋する時期には運搬を停止することもあった。 しかし、明治36年(1903年)には轟鉱山に青化精錬所を建設し、然別鉱山まで輸送する時間と経費を節約し、増大する鉱量に対処することになる。 また、明治38年(1905年)1月銀山停車場が開設される。轟から約5里(19.6km)のこの距離は馬車や馬檮を使って、鉱石をはじめ貨物の出入りするようになる。しかし、馬車鉄道が敷設されるのはもっと後の大正6年(1917年)からであった。 出た!然別道路。1917年測量の地形図を何度見ても、本当にここを馬で鉱石輸送したのか、と信じられない気持ちになってしまうが、他に精錬所に向かう術はない。それは馬宿も必要になるだろう。 |

|

5万分の1地形図「仁木)(1917年製図) 5万分の1地形図「仁木)(1917年製図)

|

というわけで、都集落付近の線形を描いてみた。なお、橋梁の名称も書き込んであるが、その原典については後述したい。 なお、左引用図の南東端に「明治鉱山」見える。その明治鉱山付近の航空写真ものちほどご覧いただく。 |

現地の様子を紹介しよう。撮影はいずれも2023年11月4日となる。 付近の余市川の流れは、地形図を比較する限りでは、当時と現在とでまったくといっていいほど変わっていない。ただ、当然のことながら、護岸整備等は進んでいる。銅橋が渡河していたのは、おそらくこのあたりだろう。 |

|

銅橋があったであろう地点から、西に移動すると、北海道道1022号仁木赤井川線が余市川を渡る大正橋が見えてくる。かつての銀山道路である。 |

|

余市川の左岸(南側)に、建造物の痕跡らしきものを見つけた。橋梁の橋台部分のようにも思えるが、銅橋のものであったかどうかは分からない。 |

|

こちらは明治鉱山付近の1947年の航空写真。明治鉱山付近で、道形のラインが左岸(西側)と右岸(東側)に分かれる部分があるが、「明治橋」がかつてからあって、明治鉱山のある右岸(東側)を馬鉄が通っていたと考えるのが自然であろう。というわけで、この個所の想定線形を記載してみた。 |

これは2023年11月4日現在の明治橋である。1962年竣工という銘板が残っていた。橋長は41m。地理院地図ではこの場所になる。付近に旧橋を偲ばせるようなものはなかった。 |

|

ただ、上の明治橋を撮影しようと、川に降りていく右岸斜面で、これを見つけた。レールである!埋もれているがまぎれもなくレールだ。馬鉄のものかどうかわからないが、この場所であれば、鉱山関係の軌道ぐらいしか、由来となるものはない。 |

|

明治橋の先には、いくつものきれいな池があった。シーズン中は、釣り堀として利用されているようだ。山肌に、ガリー状のレキ地が見えた。旧版地形図では、あのあたりに鉱山の記号があったが、現在見える景色と関連が深いものなのかは分からない。 |

|

釣り堀とおもわれる池は数多くあり、水も澄み、きれいだった。もう少し上流にはオートキャンプ場があり、そこは連休中ということもあって、多くの人でにぎわっていた。 |

それでは、いよいよ轟鉱山側の線形となるが、ネタを明かすと、これはほとんど先行する資料の転用である。 余市郡余市町大川の尾張某の依頼により、北海道鉱山株式会社(社長田中平八)への調査依頼により、1897年に技師の遠藤龍次が珪石脈の露頭を発見したのが轟鉱山の始まりで、その後、田中平八・銀之助が中心となり、開発・操業が続けられた。1905年には、学校・商店、宿屋、理髪店、湯屋、郵便受け所等が備わった鉱山街が育った。1923年には北海道で初となる水力発電所が稼働し、1947年には轟鉱山発電所により、山梨・常盤・落合を除く赤井川村全村が電化されたという。最盛期である1936~39年頃には1,000人近い住民が住む鉱山町が形成された。 それで、その貴重な地形図が残っていて、公開されている方がいるので、参照させていただくと、(参照 ブログ)、そこにちゃんと馬鉄線が描いてあるのである。引き込み線や転回所と思われる場所も分かる。また、橋の名称も記載されているほか、鉱山軌道も記載されていて、興味は尽きない。 ちなみに、前出の開業まもない銀山駅の利便性の低さを書いた小樽新聞の1905年の記事には、続きがあり、轟鉱山の技師が以下のように語っている。「余市川と白井川との合流から鉱山道路に入る。この道路は会社が明治34年(1901年)から工費約1万円余を投じ、この深山幽谷の間に新規に開削せるものにて、いかにも速成に完成したものである。金、銀、明治、三四、卓盛、超盛、王盛、雷音、宝盛の各橋名がある。いずれも産出鉱物の品位と箇所に因み命名されたものである。」 この記録は見事で、というのは、橋梁の名称が、川下側から順に、きれいに並んでいるのである。先にご紹介した地形図では、その最上流部の3つの橋名が見事に一致する。この一致を見つけた時、私は若干興奮したのであるが、実は、これらの橋梁の多くが、現在の当該個所の橋梁名に引き継がれており、その様子はQ地図全国橋梁マップで分かってしまうのであった・・・。 いやはや、データ化の時代とはいえ、ここまでの回答が一発でわかってしまうというのは、大変便利な一方で、贅沢ながら、やや味気ない気もしてしまうのところであるが・・・ そこで、ここでは、前記ブログで紹介されている地形図に、橋名称をハイライトしたものを紹介したい。 |

|

|

|

上の地形図の現在の場所はこのあたりとなる。 残念なことに、公開されているものから軌道の末端までは特定できなかったが、この先で、傾斜が急になっていることを考えると、ほぼ末端部まで掲載されていると考えられる。 もう一つ、紹介させていただきたいのは、当時の商工省による鉱物調査報告 第6号 附録図である。発行年は不明のようだが、中ノ沢鉱山が現役なこと、馬鉄線の記載がないことから、1910~1915年頃の情報を反映したものとして、まず間違いなさそうである。 |

|

|

|

さきほど技師が述べている橋梁の名称で、もっとも上流のものが「宝盛橋」である。さらに上流のものは、Q地図全国橋梁マップで「錦盛橋」の名を見ることが出来るが、宝盛橋と錦盛橋の間に精錬所が見えるが、このあたりが馬鉄線の終点であったのではないだろうか。・・このあたりはもう根拠ではなく、希望とか推測といったものに過ぎないのだけれど。 |

5万分の1地形図「仁木)(1917年製図) 5万分の1地形図「仁木)(1917年製図) |

というわけで、轟鉱山付近の線形を描いてみた。橋梁は、いずれも現在もその名を引き継いでいる。雷音橋だけは、地形図上に橋名が書いてあるが、なぜかカタカナで、ライオン橋となっている。これだと百獣の王になってしまう気がするが。 なお、前述の通り、線路の終点は、予想地点となる。 |

それでは、ここからしばらく2023年11月4日現在の轟鉱山に至るかつての馬鉄道の現況をご紹介しよう。カラー写真は、左クリックで、大サイズのものを表示するようになっている。 国道393号線から轟鉱山跡に向かうかつて馬鉄の敷かれた道は、現在も赤井川村道轟線として、車両の通行が可能な状態で管理されている。 左写真は、村道轟線に入ってしばらく進んだ先で、最初に白井川を渡る地点に架かっている超盛橋(1968年竣工、橋長24m)である。 といっても、馬鉄の廃止から80年が経過しているわけで、橋もかけ替えられたものであり、なにか馬鉄線を偲ばせるものはない。 |

|

超盛橋をすぎると、道はいよいよ白井川の作る深い渓谷の中に進んでいくような雰囲気となる。両側の崖が迫り、谷底に陽がさす時間は、いかにも短そうだ。 村道轟線が2度目に白井川を渡る地点にあるのが、左の王盛橋(1964年竣工 橋長26.5m)となる。 周囲の地形の厳しさ、秋の日差しとあいまって、昼間なのに黄昏の雰囲気を醸し出すような風景である。 |

|

さらに村道轟線を進み、3度目の白井川渡河地点にあるのが雷音橋(1963年竣工 橋長20m)である。 この橋の上から上流側を見ると、そこに「雷音の滝」と言われる早瀬があって、たしかに、ドゴンドゴンと迫力ある音がなっている。深い渓谷の底で共鳴しているかのようで、独特の雰囲気がある。 |

|

こちらが雷音橋からみた「雷音の滝」であり、村の景勝の一つとなっている。実際に見ると、音と、付近の景色の効果も加わって、なかなかの迫力である。 |

|

|

雷音橋については、うれしいことに馬鉄時代の写真が記録されている。 上左の写真は「赤井川村史」において、1938年撮影の「白井川を渡る馬鉄橋」として紹介されているものだ。橋の場所や名称については、記載されていないのだが、周囲の風景や軌道の線形から、現地調査前に雷音橋であろう、と推定していた。 果たして、2023年11月4日の訪問で、上右の写真の通り、ほぼ同じ画角のものが撮影できた。これによって、赤井川村史で「白井川を渡る馬鉄橋」として紹介されているものが、1938年の雷音橋の写真であったことがわかった。 【2023年11月25日追記】 2023年の雷音橋の写真で、白井川右岸側(写真奥側)に、かつての吊り橋の主塔の一部と思われるもの(馬鉄時代からのものかは不明)が確認できる。当該部の拡大図がこちら。 |

|

雷音橋のすぐ上流、南側の斜面に、平場を形成する人工物の遺構を見ることが出来た。 鉱山関連のものであることは間違いないが、具体的な用途は不明だ。 |

|

雷音橋の先を進むと、左手に私立轟鉱山尋常小学校(1903-1943)跡の碑があり、おそらく校舎の一部であったと思われる廃墟が残されていた。 場所は、このあたりになる。 |

|

村道轟線、4度目の白井川渡河地点は宝盛橋(1962年竣工 橋長26m)となる。 先に示した轟鉱山地形図で、この橋まで馬鉄が延びていたことまでは確認できている。 |

|

宝盛橋より先にも進んでみたが、やはりその先で傾斜は急になる傾向があって、そのどこかで馬鉄も終点というのが現実的な予想であろう。明治鉱山からの距離6,445mを踏まえても妥当なところである。写真は、宝盛橋の先で、北側斜面に確認できた鉱山の遺構である。おそらく選鉱所の跡と思われる。 |

|

鉱物調査報告 第6号 附録図には、明治鉱山付近の様子が分かるものもあったので、この機会に併せて紹介させていただこう。 「三四橋」は現存していないのだが、上述の技師の証言から、この橋梁の名称を知ることが出来た。 南北に流れる白井川であるが、その西側の支流である中の沢の上流に、中ノ沢(後志)鉱山があって、左の図では、中ノ沢(後志)鉱山の送鉱に使用した軌道が記載されているのも興味深い。 |

軌道の末端側、すなわち轟鉱山側の終点に関しては、推定するのみであったが、その点について、別の資料を見つけたので紹介したい。 資料の名称は「北海道鉱業誌 昭和9年版」(1934)であり、当時北海道にあった炭鉱や鉱山といった事業所を網羅的に紹介している書籍で、主だった事業所については、周辺図が掲載されており、大変参考になる。 当然のことながら轟鉱山についても、その概要が紹介されており、本稿において問題となる【運搬方法】については、以下の様に記述されていた。 『坑内に於ては0.7瓲鑛車を用ひ坑井に運搬し主要運搬坑道に落下せしむ。主要運搬坑道に於ては一瓲鑛車を用ひ漏斗口より手押に依り坑外へ搬出す。 坑外に於ては坑内より搬出の鑛石は自動鐵索、架空索道または自動傾斜軌道に依り夫々輪車路準に運搬し、自動斜面によるものを除き、他は夫々鑛石漏斗に貯蔵す。之等の鑛石は一瓲鑛車を用ひ、手押に依り輪車路を經て川越鐵索により青化製錬附属選鑛場へ送る。 坑内出鑛中青化製錬によらず直接賣鑛として産出するものは、川越鐵索附近より自動傾斜軌道により賣鑛舎に送られ、之れより一瓲鑛車二車連結にて専用馬車軌道により銀山驛に運搬す。』 索道や軌道をもちいて、産物を搬送していた当時の様子がよくわかる。馬鉄線の終点は、「売鉱舎」であったようだ。それを踏まえて当該資料の挿図である「轟鉱山坑内外略圖」をご覧いただこう。 |

|

上図のように馬鉄線の轟鉱山末端側が記載されている。その場所は終点位置と予測した場所から、白井川を越した場所であった。地理院地図ではこの場所となる。最後に白井川を越していた橋は、現在では残っておらず、橋の名称も不明である。 上図はカーソルオンで、軌道線形等をハイライトする。馬鉄線の終点位置近くに「売鉱舎」があったはずであり、そこからまた上流に向かって軌道が敷かれている。この軌道が、資料の中で「自動傾斜軌道」と呼ばれているものとなる。その軌道の終点にあるのが「川越鉄索」であろう。 白井川の作る谷の両岸に、坑道があり、その中心である白井川沿いに鉱山施設が集まっている様子がよくかわるが、鉄道・軌道に興味のあるものとして、気になるものが赤枠内にあった。次に、その拡大図を示す。 |

|

「自動傾斜軌道」は、その途上で、隧道を通っていたようだ。この隧道があった場所は、地理院地図ではこの場所となる。 トロッコ専用のものであるから、規模の大きいものではないであろうし、轟鉱山は全3期にまたがって、長く採掘が行われていたから、いずれ隧道の遺構も失われていると思われるが、このような記録が明らかになることは興味深い。 以上、はっきりしなかった馬鉄線の轟鉱山側末端に関して、追記とさせていただく。 |

この章では、様々な鉱山が登場し、付近の状況と併せて、送鉱の状況も変化したわけであるが、整理するため、6つの鉱山について、様々な資料を参考に、一つの略年表をまとめてみた。 なお、各鉱山の場所については、あらためて1939年の地図で確認いただきたい。 |

|

実は、この年表をまとめる作業をしていて、どうも辻褄の合わないところもある。これは、ある程度は致し方ないことなのかもしない。鉱山は明瞭な操業開始のタイミングがはっきりしない場合が多い。その前の試掘や探鉱の際にも、採鉱は行われるし、産出される鉱石は、品位を定めるために精錬されるだろうから、操業の前から採鉱が行われているような感じになる。基本的に、明確な実施主体が定義されたときに、採鉱が開始されたとなるのだと思うが、当時の状況は当然のことながら記録の精度に限界がある。また、それ以外にも、例えば、轟鉱山では1903年に青化精錬所(シアン化化合物を用いた方法で精錬を行う精錬所)を設置しているが、1906年にこれを失い、国富鉱山の精錬所の送鉱するようになった、とあるのだが、別のところで、国富鉱山の銅精錬所が設置されたのは1908年とある。精錬できないところに送鉱しても仕方がない。さすがにこの箇所には(?)を付け加えたけれど、まだ足りない情報が、いかにもありそうである。 年表全体を俯瞰すると、この地域で最初に操業を開始したのが然別鉱山なのは間違いないようだ。1890年に採鉱を開始し、1894年には精錬所を設置している。轟鉱山の採鉱開始は明瞭ではないが、1890年代の後半と思われる。それで、この頃は、例の「然別道路」を通り、區劃峠を越えて然別へ馬で送鉱という苦行が延々と行われていたはずだ。ただ、1903年に然別鉱山は休山してしまう。このタイミングで轟鉱山に青化精錬所が出来たのは、然別鉱山休山という事情もあったに違いない。ちなみに1903年は然別まで鉄道が通じるとともに、銀山道路が開削された年でもあり、一帯の交通は大々的に様変わりしていたに違いない時期である。国富鉱山が操業を開始したのは、1908年と思われる。精錬所も運用を開始したのだが、轟鉱山の産出量とキャパシティの関係から、さっそく国富への送鉱が開始された。なお、中ノ沢鉱山は1908年に自前の青化精錬所を設置し採鉱を開始しているが、1915年には操業を中止してしまっている。理由は不明とのことだ。明治鉱山は、発見は早かったが、なかなか有力な鉱床が見つからず、採鉱を開始したのは1912年になってからだ。明治鉱山も轟鉱山と同じく、田中氏によって運営されたが、こちらも国富へ送鉱している。 1917年に馬鉄線が開業し、明治・轟の両鉱山から送鉱に供されるようになったが、明治鉱山は1926年で休止、送鉱も1927年までで、以降馬鉄線は轟鉱山の送鉱のみを担ったと考えられるが、国富鉱山は実は1931年で休止しており、このタイミングで轟鉱山からの送鉱も中止され、轟鉱山は自前の精錬設備を拡張している。そのため、赤井川村史にある馬鉄が1943年に轟鉱山休止まで運用されたというのは、ちょっと謎が残るところである。国富鉱山は1936年に再開しているが、この際、轟鉱山からの送鉱も再開したのかについては、記述のあるものが見つからなかった。あるいは、ここで馬鉄が再度活躍した可能性はあるだろう。赤井川村史に「馬鉄橋」として紹介されている雷音橋の写真も、1938年の撮影となっている。1947年の航空写真に馬鉄線の銅橋が写っているくらいだから、やはり1943年までは運用されていたのかもしれない。いずれにしても、唯一その年数を示した資料は、今のところ赤井川村史のみだから。それを信じることにしよう。 なお、1905年に開業した銀山駅の駅名の由来について「近くにあるルベシベ鉱山から多くの銀を産出した」との説が一般的だが、年表ではルベシベ鉱山が採鉱を開始したのが1910年となっており、しかも主産物は「黄銅・黄鉄」なので、ここもピンとこないところではある。それで、付近の別の銀鉱山が由来ではないのか、という指摘もあるのだが、実は、ルベシベ鉱山は、それ以前にも採鉱を行っていた模様なのである。こちらの1884年の北海道庁による鉱物資源調査報告では、余市川流域の鉱山として三井物産による「ルベシベ鉱山」としてその名が登場し、産物は「含銀鉛鑛ヲ主トシ又銅ヲ含ム然レドモ概シテ亜鉛多シ」、また「今休業中」となっている。それで、私のまとめた年表には、とりあえず1884年に休止中と記載した。このルベシベ鉱山の話は、本章の副次的な成果として記載する、とした「山道(さんどう)駅」の話にもつながってくるのである。いずれにしても、銀山駅の駅名の由来として、ルベシベ鉱山を挙げるというのは、あながち間違った話ではない、というのが私の見解である。 |

|

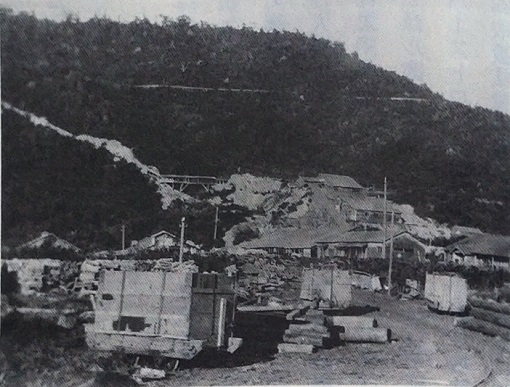

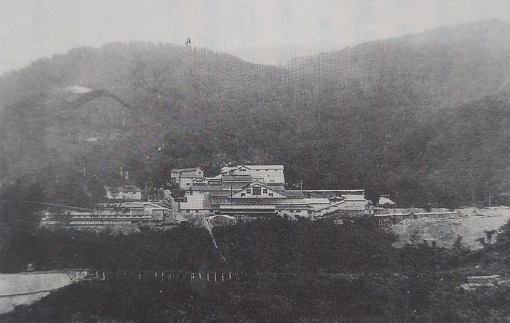

赤井川周辺で鉱業が盛んだったころの関連施設の記録写真をいくつか示ししよう。なお、鉱山の位置について確認したい場合本章の最初に示した地図を再確認いただきたい。 こちらは然別鉱山であり、周辺地域で最初に精錬施設を稼働させた鉱山であった。轟鉱山等の産物は、然別鉱山へ鉱送のため、然別道路で區劃峠という難所を越えていた。 |

|

|

| 上写真は1917年の明治鉱山の様子。後背の金山沢に索道があったという。 |

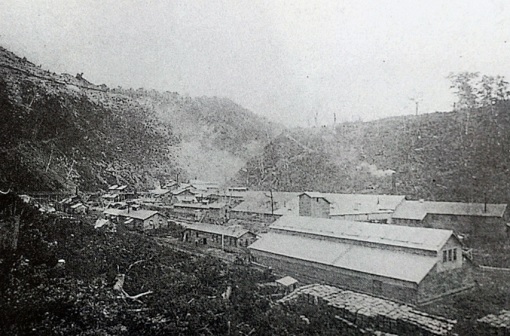

上写真も1917年のもので、轟鉱山の「透越坑」の写真とのことである。1917年は馬鉄開業の年でもあり、鉱山活動の活発な時期でもある。 |

|

|

| 上写真は1906年の轟鉱山精錬所。資料によれば、この年に火災でこの精錬所は喪失され、今まで自前で処理していたものも含めて、国富への送鉱を余儀なくされることとなった。 |

上写真は1926年に再建された轟鉱山の精錬所。その前年の大鉱脈の発見を踏まてのもので、この後、鉱山は規模を拡大していくことになる。 |

|

|

| 上写真は轟鉱山の水力発電所。北海道内で最初の水力発電所で、1923年から稼働している。この写真は1938年に撮影されたもの。 |

上写真は、大江鉱山に改称した然別鉱山。1950年代のマンガン鉱時代の写真となる。 |

|

共和町の国富鉱山。1917年の写真。馬鉄を経由して、轟鉱山から送鉱を受けていた時代のもので、広大な敷地を持つ巨大施設であったことがよくわかる。 のちに、岩内線の国富駅(1913年開業)からの専用線が引かれることになる(1918年に国富駅は一般貸切扱貨物取扱を開始している)。当該専用線の正確な運用開始時期は不明だが、専用線一覧では、1951年のものから1975年のものまで記載がある。 |

それでは、本章のサイドストーリーとして「山道駅」について言及しよう。 山道駅は前述の通り、一過性の存在というべき駅で、現在の然別駅と銀山駅の間にあった。といっても、この駅があったころ、山道駅は小樽側から延伸されてきた線路の、仮の終着駅としてあったものである。 1909年の鉄道国有始末一斑において、「運搬ノ爲メ山道驛假設費」とあり、山道駅自体が「仮設」であったことが示されている。また、1904年の鉄道局年報では『1904年 7月18日 「小澤驛設置山道驛廢止」』とあり、小沢までの延伸と同時に、山道駅が廃止されたことが窺い知れる。 それでは、山道駅はどこにあって、どのような駅だったのだろうか。それは、以前からの私の関心事の一つではあった。 これは余談だが、何か山道駅に関するものがないか探していて1890年に書かれた藤喜代吉記 (佐藤喜代吉)「北海道旅行記」がヒットした。 しかし、これは鉄道開通前の話である。しかし何が書いてあるのか気になってみてみたところ、以下のように、余市から稲穂峠を越えて、岩内に至る半日の道中が記載されていた。 「十二時川村驛を出發し南に折れ西に曲りて仁木、大江の二村をすぎ山間の一驛に至る之を山道驛と云ふ川村驛を距ると五里十八丁五十三間なり此の間の道路は中等にして概ね平地なり左右には樹木鬱叢せる群山連亘せりと雖も山甚だ道に逼らざるを以て風景最もよろしく且つ仁木、大江の兩村は畑地よく開けて麥、菜種の類の生育よろしきと恰かも内地の田畑を見るの思ひあり山道驛は人馬繼立所一軒あるのみにして近傍に民家なし近傍群山連亘して最も淋しき所なり余は此處にて暫らく休憩し山間の溪流を掬して渇を醫せしが其味甘露の如し此驛より稻穗峠にかかる稻穗峠は漸次に高く波線形に上るを以て徒歩すと雖も左程難澁を感ぜざるべし且つ道よろしきを以て乘馬の儘通行するに毫も差支なし上り口に谷越橋あり下り口に瀧見橋あり白糸の如き瀧の徐々として下れるを見るべし一方は山にして一方は谷なり谷底を望むときは氣味惡しき位なり山谷共に樹木叢生せり頂上より回顧すれば群由連亘の間少しく海を望む所ありて眺望頗る佳なり頂上に休憩所ありてバン菓子などを賣れり此峠を越し前田、幌似、小澤、梨野舞納の諸村を經て岩内驛に着し御鉾内町角甚印に投宿したる時は既に黄昏人色を辨せざる位なりき」 当時の稲穂峠越えの様子が伺える貴重な描写なので、記したが、ここに登場する「驛」たちは、鉄道駅ではなく、かつて北海道中に設置された「駅逓」という施設のことである。「駅逓」は、旅人に宿を提供したり、郵便業の基地になったり、馬を貸し出すといった複合業務をこなしていた。現在も北海道内に、いくつかかつての「駅逓」の建物が保存されている。私もそれらの保存施設のいくつかを訪問したことがあるが、当時の旅をイメージできるので、是非、何か機会があれば、当記事をご覧いただいているみなさんにも、訪問をおすすめしたい。なお「川村驛」は、現在の余市にあった駅逓の名称である。 さて、話を戻そう。結局ネットの情報収集では、山道駅に関するこれはというものがなかったのであるが、今回、1980年に編集された「大江百年」という郷土史をまとめた本に、このような素晴らしい図が紹介されていたのである。 |

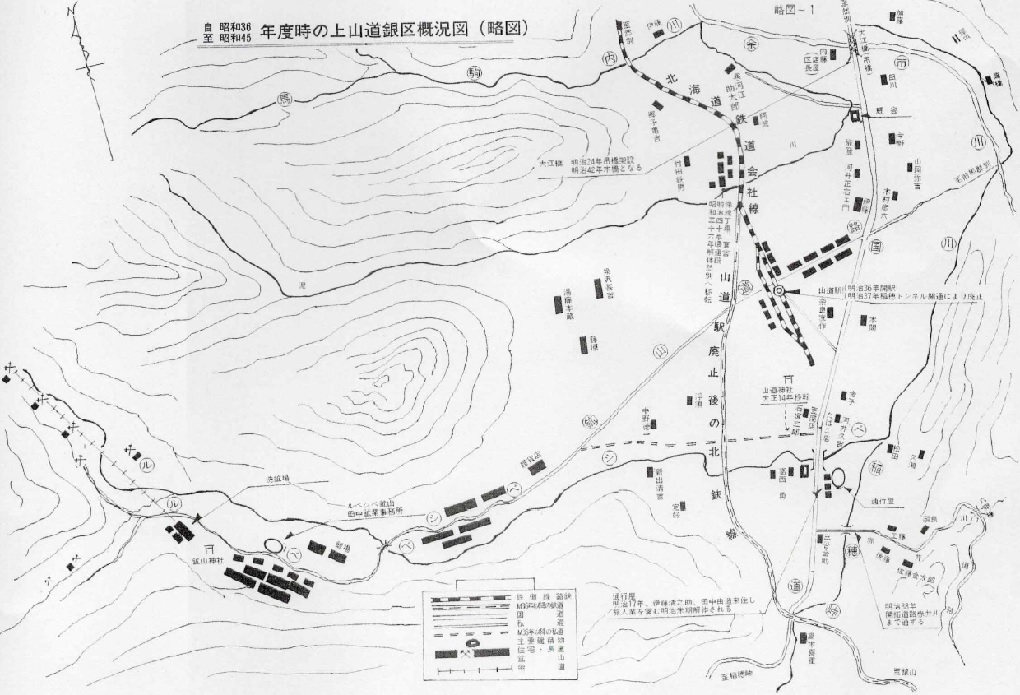

|

大江村域の上山道地域の歴史をマップ上にまとめたものだ。 なお、図中のタイトルが「自 昭和36 至 昭和46年度時の上山道銀区概況図」となっているが、これは、当然「自 明治36」の誤りだ。すなわち、1903年から1971年までの間の、上山道地区の移り変わりを1枚のマップ内にまとめたもので、ここに1903-04年に存在した山道駅も記載されているのである。 下図は、その山道駅付近を拡大したものだ。 |

|

山道駅は、余市方面から南進してきた線路が、泥川を越えた先で、稲穂峠を越える旧道に向かって、のちに延伸される本線からの引き込み線のような形で存在していた。 また駅の構内をルベシベ鉱山道路が横切っていて、これが私が1903年ごろ、ルベシベ鉱山が採鉱を行っていた、そして、ルベシベ鉱山の存在が、1905年に開設される銀山駅の語源となったと考える根拠である。 山道駅構内は複線になっていて、操車機能があったほか、記載されてはいないが、当然転車台も備わっていただろう。 この地図を見ると、期間限定の仮設駅にしては、山道駅が駅としての機能を様々に持っていたことが分かる。周辺にも相応の家屋があった様子が伺えるし、加えてこの場所は、ルベシベ鉱山の入口でもあった。鉱山関連の物流にも駅が使用された可能性は高い。 一方で、本線開業の際にこの駅が廃止となることについては、「引き込み線状」の駅構造がその必然性を物語っているとも言える。 本線は、稲穂峠に向かう登り勾配の真っ最中なのだ。なので、平場まで引き込み線で誘導しない限り、本線開通後に、この地に駅を存続させることは、ほぼ不可能であったのだ。例え、一定程度の需要が見込まれたとしても、廃止せざるを得ない環境だったと言える。そのため、当初から「運搬の為」の仮設という位置づけだったのだろう。 山道駅のあった場所は、ズバリここである。 現在では、国道5号線や函館線が近くを通っている大江集落のはずれ、というくらいの場所。かつてを偲ばせるものはないが、かつての駅の前を通っている道は、国道5号線の旧道にあたる道で、稲穂峠を越していた通称「余市越山道」である。この道路が、引用図下部で、ルベシベ川を越しているが、その脇に「通行屋」なる存在がある。この場所には2023年現在、碑が建立されており、後で紹介する。 先に引用した藤喜代吉記 (佐藤喜代吉)「北海道旅行記」の著者が旅したのは、おそらくこの道だろう。「下り口に瀧見橋あり」とあるのは、ルベシベの滝のことだろう。(参考) |

|

こちらは山道駅跡に相当する場所の1948年の航空写真である。この時点ですでに廃止から44年が経過しているのだが、私には駅跡らしきものが残っているように見える。 私が「そのように見えるもの」をハイライトで書き足すようにしてみたがいかがだろうか。どうも、そのように見えて仕方がない。 |

|

恒例のまとめとして、「1917年測量・1947年発行 5万分の1地形図 茅沼」に、山道駅(跡)を書き込んでみた。 カーソルオンで本章に関連する道路や鉱山を含めてハイライトする。 1903年に開削された銀山道路は、1917年から43年まで馬鉄軌道が銀山駅下を起点として運用されたところ。 佐藤喜代吉が1890年に旅をした余市越山道(国道5号線の旧道)は1880年の開削であった。 |

| それでは、本章もこれで最後となるが、山道駅跡周辺の2023年11月4日現在の現況を紹介したい。 上写真は国道5号線の築堤(このあたり)から撮影したものである。山道駅跡の北側は、何かの土木作業中で、南側は深い藪に覆われており、さすがに120年前に1年間だけあった駅は、痕跡さえ感じさせない状態であった。 |

上写真は、国道5号線の築堤上にて、小樽方面を俯瞰しながら、右手に山道駅跡というイメージ。 国道5号線はさすがに交通量が多く、大型車もゆきかう。当該地には歩道がないため、仕方なくガードロープの外の斜面を伝って歩き、写真を撮った。 |

| 旧地図で紹介した余市越山道の旧道を辿ってみた。現在の地理院地図で、車道の標記が切り替わった先のあたり。まだ轍が続いているが・・・。 |

どこまで続いているかな、と思った旧余市越山道であったが、当該旧道と稲穂川をまたぐ函館線の跨線橋(橋梁)の向こうで、深い藪に覆われ、道と呼べるものは無くなっていた。地理院地図では、まだ道が続いている表記ではあったが。 |

余市越山道、銀山道路、ルベシベ鉱山道路が集まっていた山道駅付近は、かつては交通の要衝であった。また、余市越山道開削前には、稲穂峠越がたいへんな難所であったことから、1857年にかの地にルベシベ通行屋が設けられ旅人の通行を助けたという。 現在、その場所には、ルベシベ通行屋跡なる碑が設けられており、その歴史が刻まれている。 以上、赤井川の鉱山と鉱送の歴史を踏まえ、轟鉱山馬鉄線の線形を描き出してみた。線形の探索自体は、ほぼ現在の道路のそれと一緒であるため、難しいものではなかったが、付近の鉱山の歴史を含めて俯瞰する中で、様々なところに検討が及び、結果として、自分でも思っていなかったほどの情報量となってしまった。まとめるのになかなか難儀させられ、また、不明な点を残してもいるが、まずはここまでのレポートとしたい。可能であれば、轟鉱山地形図を入手したいと思う。 |

|

|

【2024年1月19日追記】 稲穂峠の旧道(余市越山道)については、堀淳一著「北海道 かくれた風景 地図を紀行する」にて、2000年5月当時の模様が紹介されている。 当該著書の中で堀氏を中心とする一行は、稲穂峠の南から、現・国道5号線から分岐する旧道に入っている。入口から峠付近に向かう道形は、現在の地理院地図でも車道表記により示されているが、当該書籍によると、当時から無線施設への車道として管理されている状態にあったようだ。 「車道は峠のすぐ手前で旧道から分かれてしまう。そこから旧道は急に細い草道になるのだ。」 彼らは、分岐点からすぐのところにある稲穂峠に至り、1917年の地形図に掲載されている「392.16m」の水準点を探した。しかし、発見することは出来なかったとのこと。堀氏の報告の中では、周囲の様子から、無線施設管理道路を造成する際の残土で埋まってしまった可能性に言及されている。その後、彼らは、旧道を伝って、余市側の国道合流点まで下っている。 峠から余市側の旧道は、当時すでに相当に荒れていたようで、合流点手前にあった稲穂川上流の渡河地点については、以下のように描写されている。「道はほどなくイナホ川を渡る。といっても、川がとうに橋を押し流してしまっているばかりか、両岸の道路まで、200メートルばかりの間すっぽりと削り取り、底に深い谷を改めて掘っている、とうい状況」。 2024年現在、彼らの探索からおよそ四半世紀が経過しており、当該道路の荒廃は、一層進んでいるものと思われる。当該書籍では、道中の写真が何枚も掲載されているが、参考にそのうちの1枚を転載させていただく。 |