|

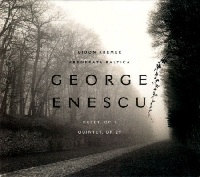

弦楽八重奏曲 ピアノ五重奏曲 vn: クレーメル クレメラータ・バルティカ レビュー日:2012.12.21 |

| ★★★★★ エネスコの天才を証明するディスク

ルーマニアの作曲家、ジョルジュ・エネスコ (George Enescu 1881-1955)による弦楽八重奏曲とピアノ五重奏曲を収録。演奏は、第1ヴァイオリンを務めるクレーメル(Gidon Kremer 1947-)と、クレーメルの呼びかけで1997年に結成されたリトアニア、エストニア、ラトビアの演奏家からなる室内オーケストラ、クレメラータ・バルティカ(Kremerata Baltica)のメンバーによるもの。録音は2000年から2001年にかけて行われている。 エネスコは高名なヴァイオリニストであるとともに重要な作曲家でもあった。今日では彼の名はルーマニアの民俗音楽を背景とした(当時の時代背景に照らして)古風な作曲家としての印象があり、代表作として知られるのは、管弦楽のための2つの「ルーマニア狂詩曲」、それに歌劇「オイディプス王」、さらに近年ではヴァイオリン・ソナタ第3番も比較的よく取り上げられるようになった。 しかし、この作曲家をこれらの面からだけ推し量ろうとすると、思わぬ盲点が出来てしまう。彼の書法は、これらの代表作で認められるより、はるかに多彩な面を持ち、ドイツ・オーストリアの後期ロマン派の影響のみならず、印象派的な鋭敏な感受性、あるいはスクリャービン(Alexander Scriabin 1872-1915)の後期の作品を思わせるような神秘的耽美性をも兼ね備えている。 それでは、そんなエネスコの作曲家としての真の力量を示す録音は何か?という問いがあるならば、現時点で私は真っ先にこのディスクを挙げたい。特にこの「弦楽八重奏曲」、これは凄い音楽だ。「弦楽八重奏曲」というジャンルは、2つの弦楽四重奏団によって奏されるが、演奏が難しいというだけでなく、作品自体もほとんどないというのが実情だろう。ちょっと知られたものとしてメンデルスゾーンのものがあるだろうか?しかし、私はこのジャンルの最高傑作として、断然エネスコを取る。いや、「弦楽八重奏曲」という括りがなくても、この作品は古今の傑作群にその名を連ねる十分な資格を持っているのではあるまいか。 旋律の扱いが面白い。現代音楽とロマン派の間を行き来するような内的不安さを宿しながら、情緒を漂わせている。また、「提示」に対する「呼応」における、不思議なパルス的効果が弦楽器から引き出されてくるのも大きな特徴だ。その音色は時にストラヴィンスキー(Igor Fyodorovitch Stravinsky 1882-1971)を彷彿とさせるが、更に拡散する性質を感じさせ、聴き手に「新しい感覚」「新鮮な感触」を呼び覚ます。これらの、「音楽でありながら、常に一様ではない」要素を放ちつつ進む音響が、実に新鮮で、とにかく面白いのである。ロマン派の脈流であるロマンティックなアプローチを残しながら、現代的書法に歩み寄る鋭利な不思議さに満ちている。 ピアノ五重奏曲も凄い。これほどピアノを沈ませたこのジャンルの音楽はないのではないか。全体としてはソナタ形式でありながら、主題とこれに呼応する弦楽器の応答は、秘めやかに深淵の色合いを湛えていく。 もちろん、これらの音楽の本質を汲みつくしたと思われる当演奏も超一級のものだと感じる。ヴィオラ、チェロの楽器の特性を活かしつつ、この音楽での役割を十全に果たしきった響きに感銘する。曲も凄いが演奏も凄い! エネスコの「作曲家としての天才」を刻印しつつ、このような経験を味わわせてくれた演奏者たちに感謝したい。 |

|

|

エネスコ 弦楽八重奏曲 バルトーク ヴァイオリン協奏曲 第1番 vn: フラング シューマン マガドゥーレ フィリペンズ va: パワー フランシス vc: アルトシュテット グスタフソン フランク指揮 フランス放送フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2019.1.7 |

| ★★★★★ バルトークの協奏曲とエネスコの室内楽。興味深い組み合わせに相応しい美演。

ノルウェーのヴァイオリニスト、ヴィルデ・フラング(Vilde Frang 1986-)による以下の楽曲を収録したアルバム。 1) バルトーク(Bartok Bela 1881-1945) ヴァイオリン協奏曲 第1番 2) エネスコ(Georges Enesco 1881-1955) 弦楽八重奏曲 ハ長調 op.7 バルトークはミッコ・フランク(Mikko Franck 1979-)指揮、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団との協演。エネスコはフラングの他にヴァイオリン奏者としてエリック・シューマン(Erik Schumann 1982-)、ガブリエル・レ・マガドゥーレ(Gabriel Le Magadure)、ロザンヌ・フィリペンズ(Rosanne Philippens 1986-)、ヴィオラ奏者としてローレンス・パワー(Lawrence Power 1977-)、リリー・フランシス(Lily Francis 1983-)、チェロ奏者としてニコラ・アルステット(Nicolas Altstaedt 1982-)、ジャン・エリック・グスタフソン(Jan-Erik Gustafsson 1970-)が加わる。 現代を代表するヴィオラ奏者であるパワー、エベーヌ弦楽四重奏団の第2ヴァイオリン奏者を務めるマガドゥーレと立派な顔ぶれ。録音は2017年。 1881年に生まれた東欧の偉大な作曲家の作品を2つ並べた意欲的な作品。どちらの楽曲も、最近評価の高まっている楽曲だと思うし、そのような背景の中、当盤のような優れた録音が加わるのは、流れとしては自然なものであろう。 特に注目したいのはエネスコで、私は、この「弦楽八重奏曲」と言う作品こそ、エネスコの代表作であり、古今の音楽史に記されるべき名品だと思っている。だが、編成の珍しさもあって、録音数が多いとは言えない。しかし、クレーメル(Gidon Kremer 1947-)とクレメラータ・バルティカ(Kremerata Baltica)による名録音があって、飢えることはなかったのである。それでも、また違った気配を感じさせる当録音が加わった意義は大きい。 フラングが中心の役割を担いながらも、当演奏は全奏者によるポリフォニーとしての機能を優先して働かせた印象が強いもの。第1楽章はぬくもりのあるモチーフと、荒々しさの交錯が豊かな幅をもって描かれていて効果的だ。この楽章では、低音側を受け持つチェロの暗示的な響きが、曲想を一層深めている。第2楽章は活発さと複雑さの入り混じった音楽だが、当演奏は血気盛んといった味わいで、8艇の弦楽器がおりなす鋭く、しかし音楽的な美観を保ち切った合奏音の切れ味は、得難い体験を聴き手に与えてくれるだろう。叙情豊かな第3楽章は、どこか祈りにも似た静謐さが漂い神秘的。第4楽章のエネルギッシュで舞踏的な音楽は、野趣性豊かなクレーメル版に比し、より均衡感を引き出した演奏となっていて、シャープな聴き味が爽快。4つの楽章それぞれの個性を存分に引き出しなら、全曲をまとめるように閉じるしたたかさを感じさせる。楽器の音色のビロードを思わせるシームレスな変化を持つ美しさも見事だ。 そして、バルトークも美しい。バルトークのヴァイオリン協奏曲としては、第2番が名品として知れ渡っているのだけれど、この第1番も魅力的な作品だ。そして、フラングの演奏は、そのことを如実に伝えてくれる。特に第1楽章。バルトークにはやや珍しい息の長さを感じさせる旋律線を滔々と奏でる様は、透明なオーケストラ・サウンドと併せて、私に北欧音楽の世界を連想させた。この楽曲を聴いて、このような感触を得たのははじめてで、あるいは、フラングがノルウェーのヴァイオリニストであるという刷り込みの効果があったのかもしれないが、それは面白く、感動的な味わいだった。第2楽章ではパッションの解放感が心地よく、芯まで鳴りきった気持ちの良い響きが聴き手を喜ばせてくれる。 魅力的な2作品の組み合わせ。その印象から想起される「演奏も良いのでは」という予感に万全に応えてくれる素晴らしい内容のアルバムだ。多士済々の面と素晴らしい協演を示す当盤の実績から、フラングの今後の活動にも一層の期待が高まる。 |

|

|

エネスコ ヴァイオリン・ソナタ 第3番「ルーマニアの民俗様式で」 シマノフスキ 神話 バルトーク ラプソディ 第1番 ルーマニア民俗舞曲 vn: ヘンデル p: アシュケナージ レビュー日:2004.2.28 |

| ★★★★★ ミステリアスな魅力

収録曲はエネスコ「ヴァイオリン・ソナタ 第3番」、シマノフスキ「神話」、バルトーク「ラプソディ第1番」と「ルーマニア民俗舞曲」。 1924年生まれのイダ・ヘンデルは、1935年のヴィエニャフスキ・コンクールにおいて僅か10歳にして第3位入賞。ちなみにこの時、第1位はジネット・ヌヴー、第2位はダヴィッド・オイストラフ。 弱冠15歳で英デッカと契約。この録音時は75歳ながらテクニックと艶やかな音色は健在。親交の深いアシュケナージを伴奏者に迎え、デッカに50年振りに再び録音を行った。 なお、ヘンデルの1940年から1947年までのデッカへの録音を一枚に収めた収録時間70分以上のCDがボーナスCDとして付けられている。「神話」がとくに美事!このミステリアスな雰囲気はただ事ではない。アシュケナージの好サポートは特筆に価する。 |

|

|

エネスコ ヴァイオリン・ソナタ 第3番「ルーマニアの民俗様式で」 ヤナーチェク ヴァイオリン・ソナタ シマノフスキ 神話 バルトーク 狂詩曲 第1番 vn: グリマル p: プルーデルマッハー レビュー日:2021.1.19 |

| ★★★★★ フランスの奇才二人が描き出す、ヨーロッパにおける文化融合の成果としての芸術

フランスのヴァイオリニスト、ダヴィド・グリマル(David Grimal 1973-)と、同じくフランスのピアニスト、ジョルジュ・プルーデルマッハー(Georges Pludermacher 1944-)による、“Europe”と題されたアルバムで、下記の4作品を収録。 1) ヤナーチェク(Leos Janacek 1854-1928) ヴァイオリン・ソナタ 2) シマノフスキ(Karol Szymanowski 1882-1937) 神話 op.30 3) エネスコ(Georges Enesco 1881-1955) ヴァイオリン・ソナタ 第3番「ルーマニアの民俗様式で」 4) バルトーク(Bartok Bela 1881-1945) 狂詩曲 第1番 2008年の録音。 アルバム・タイトル、演奏者名、収録曲名を眺めているだけで、いろいろ想像力を刺激されるアルバムだ。グリマルはファンの間では、天才とか奇才と称されるヴァイオリニストで、芸術の表現方法についても、様々な要求を持つ人物と言われる。プルーデルマッハーは、技巧的作品で妙技を聴かせるピアニストで、クラシックだけでなく、ジャンル横断的に活躍している。 当アルバムに収録されているのは、ほぼ同時代に東ヨーロッパで生まれたヴァイオリンとピアノのための作品であり、シマノフスキの作品はちょっと別系統かもしれないが、他の作品はスラヴやマジャールといった文化圏の音楽素材と中央ヨーロッパの音楽文化の融合を目指したものである。“Europe”と言うタイトルで、モラヴィア、ポーランド、ルーマニア、ハンガリーといった国々で、特有の文化的背景を背負いながら生まれてきたこれらの楽曲を集めているところが面白い。 これらの楽曲が書かれた時代、ドイツ・オーストリアといった音楽文化の中心国では、シェーンベルク(Arnold Schonberg 1874-1951)を中心とした新ウィーン楽派による無調や十二音技法による新しい音楽書法が導入されていた時代である。ここで興味深いのは、当盤に収録された楽曲の表現技法や聴き手に与える相対的な印象が、新ウィーン楽派の編み出した方法論によるものとの間に、精神的な親近性を感じさせることである。「様々な文化の融合により新しい芸術を目指そうという取り組み」が、「既存の価値観を払拭しようという取り組み」と似たような出口を持っており、そこで成果として還元された一群の作品が、このアルバムに収められていると見做すことが出来るだろう。重ねて指摘すると、そのアルバムに添えられたタイトルが、ズバリ“Europe”である。これは、“Europe”こそが、芸術という高度に抽象化された文化の融合によって、象徴されるものであることを、暗に示しているようにも思われる。 さて、グリマルとプルーデルマッハーの演奏であるが、一言で言うと、「情感たっぷり」の演奏だ。二人とも存分な技術を持ち合わせていて、その技術をいかんなく発揮し曲想に自らの思いを乗せる。特にグリマルのヴァイオリンは、「情念」のようなものを感じる。重音にも器用に伸縮や強弱の変化を与え、ニュアンスをたっぷり増幅し、陰影を深く刻んでいく。ヤナーチェクではその傾向がやや強く出すぎた感もあるが、全般に各楽曲の性格が強調された「濃い演奏」になっていて、とても面白い。 もっとも私にとって印象深かったのは、エネスコのヴァイオリン・ソナタ第3番である。この曲は、最近では人気が上がってきて、様々な録音で聴くことが出来るようになったが、雰囲気の濃密さという点で当録音は素晴らしい。ジプシーの主題の野趣的な歌いまわしであったり、神秘的な霧を感じさせる気配であったり、そのような「何か」を感じさせるという点で、感覚的な鋭敏さを感じさせる演奏で、楽曲を体感しているという印象が強い。 バルトークの曲は、オーケストラ伴奏版にもまけない表現力で、研ぎ澄まされた感覚美を如何なく発揮している。シマノフスキは、彼らの演奏技術の高さが細やかなイントネーションを鮮やかに描き出しており、見事。ヤナーチェクも前述のように、私の好みでは表現性が過多に感じられるところがあるものの、演奏の完成度自体は完璧と言って良いもの。アルバム全体としても、際立った完成度を誇っているだろう。 |

|