|

交響曲全集 悲劇的序曲 大学祝典序曲 ピアノ協奏曲 第1番 第2番 ヴァイオリン協奏曲 ティーレマン指揮 ドレスデン・シュターツカペレ p: ポリーニ vn: バティアシュシヴィリ レビュー日:2014.9.29 |

| ★★★★★ いかにもドイツの伝統的響きを引き出したティーレマンのブラームス

クリスティアン・ティーレマン(Christian Thielemann 1959-)が、シュターツカペレ・ドレスデンを振ってのブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の交響曲全集。CD3枚組であるが、協奏曲3曲を収録したDVDが追加してあるサービス版だ。収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 2012年録音 2) 悲劇的序曲 op.81 2013年録音 【CD2】 3) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 2013年録音 4) 大学祝典序曲 op.80 2013年録音 【CD3】 5) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 2012年録音 6) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 2013年録音 【DVD】 7) ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15 p: ポリーニ(Maurizio Pollini 1942-) 2011年録音 8) ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 p: ポリーニ 2013年録音 9) ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77 vn: バティアシュヴィリ(Lisa Batiashvili 1979-) 2013年録音 すべてライブ録音。なお、7)と8)については、同一音源のものが別にCD化されている。9)については、同じ顔合わせの既出CDはあるが、本盤に収録されているのは別の演奏会の模様であり、初出となる。 最近のブラームスの交響曲全集としては、シャイー(Riccardo Chailly 1953-)が、やはり旧東独の伝統的オーケストラであるライプチィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団と2012年に製作したものの印象がきわめて強いため、これと比較しながら聴いてみた。色々な意味で対照的な両盤であると思う。 シャイー盤が、一貫して速いテンポを採用し、音響のスリム化により、浪漫的な高揚や、膨らみを可能な限り排しながら、非常に締まったシャープな感覚に徹したのに対し、ティーレマンははるかに古典的な趣を示す。穏当で保守的なテンポを軸に、曲想に沿ってルバート奏法やテンポのゆらぎを交え、適度な能弁さにより、浪漫的な抒情性を引き出している。つまりシャイーが革新性をもとめ、新しい音の価値観で聴き手にスリリングな「興奮」を与えてくれたのに対し、ティーレマンは、保守的な手法により、聴き手にとって原風景的ともいえる音楽を再現することにより、聴き手に「安心」を感じさせてくれるもの、と言えそうだ。 ただ、この「原風景的」というのは、あくまで現代のティーレマンにそこそこ近い世代の感覚であろう。それは、フルトヴェングラー、カラヤン、ベームといった、一時代前の巨匠たちの演奏に強い愛着を持つ世代にとっての「原風景」である。 いずれにしても、現代オーケストラを駆使して、中音域の厚い安定したマイルドな響きで、しっかりした重量感を感じさせてくれる演奏になっている。 全体を通して聴いて、一番印象に残ったのは交響曲第4番の第3楽章と第4楽章である。第3楽章は、恰幅の良い音を全力で開放させた野太い力強さと、模範的な響きに収めた聴き易さが両立していて、エネルギッシュかつスマート。この勢いを受けて第4楽章も力強いパワフルな表現で、雄弁かつ劇的だ。終結部に向けてアッチェレランドで畳み掛けるような迫力も凄い。 また大学祝典序曲も素晴らしい内容。いかにもブラームスらしい賑やかさのある曲であるが、ティーレマンの雄弁なスタイルは、この曲から気品のある推進力を引き出し、聴き手を音楽の世界に強く誘ってくれる。 次いで、交響曲第1番の終楽章。あの有名な歓喜の主題が、ふくよかに繰り返されるのは豊饒で心地よく、聴くものを夢見心地にさせてくれる。 録音については、やや軟焦点気味で、最近の録音にしては、やや奥行きや透明感に不足する感じがあったが、中音域の厚い当演奏の性格から、そのことはさほど欠点として響かなかったのは幸いだろう。 DVDに収録されているバティアシュヴィリを迎えてのヴァイオリン協奏曲では、珍しいブゾーニ(Ferruccio Busoni 1866-1924)作のカデンツァが、しなやかな弾力を宿した、力強いヴァイオリンで伸びやかに奏でられる。ティーレマンの指揮とあいまってゴージャスな雰囲気。また、2曲のピアノ協奏曲でのポリーニの演奏も、さすがに年季の入ったピアノだ。映像でみると、よくあの小さな動きで、あそこまで芯の入った強い響きを出せるものだとあらためて驚かされる。いずれにしても、何度も録音している得意な楽曲なだけに、余裕を感じさせるほどの弾き振りで、質実剛健といった雰囲気を醸し出している。本物の音楽の貫禄を感じさせる演奏だ。 以上のように添付されたDVDも含めて、ティーレマンの、一つの模範像とも言えるブラームスを存分に堪能できるアルバムになっている。シャイー盤との聴き比べがことのほか楽しいので、可能な人は、是非、そちらも併せてオススメします。 |

|

|

交響曲全集 ハイドンの主題による変奏曲 大学祝典序曲 悲劇的序曲 運命の歌 アルト・ラプソディ ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 ドイツ・レクイエム ハンガリー舞曲 第1番 第3番 第10番 第17番 ワルター指揮 コロンビア交響楽団 ニューヨーク・フィルハーモニック vn: フランチェスカッティ vc: フルニエ ウェストミンスター合唱団 オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団 S: ゼーフリート Br: ロンドン A: ミラー レビュー日:2014.9.16 |

| ★★★★★ 「ありがたい」と言うほかありません

往年のドイツの名指揮者ブルーノ・ワルター(Bruno Walter 1876-1962)がCBSレーベルに録音した一連のブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)作品を5枚のCDに収録したBox-set。その詳細は以下の通り。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 1959年録音 2) ハイドンの主題による変奏曲 op.56a 1960年録音 3) 大学祝典序曲 op.80 1960年録音 【CD2】 1) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 1960年録音 2) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 1960年録音 【CD3】 1) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 1959年録音 2) 悲劇的序曲 op.81 1960年録音 3) 運命の歌 op.54 1961年録音 オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団 【CD4】 1) ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 op.102 1959年録音 vn: ジノ・フランチェスカッティ(Zino Francescatti 1902-1991) vc: ピエール・フルニエ(Pierre Fournier 1906-1986) 2) ハンガリー舞曲集(第1番 ト短調、第3番 ヘ長調、第10番 ヘ長調、第17番嬰ヘ短調) 1951年録音 モノラル 【CD5】 1) ドイツ・レクイエム op.45 1952年録音 モノラル イルムガルト・ゼーフリート(Irmgard Seefried 1910-1988 ソプラノ) ジョージ・ロンドン(George London 1920-1985 バス・バリトン) ウェストミンスター合唱団 2) アルト・ラプソディ op.53 1961年録音 ミルドレッド・ミラー(Mildred Miller 1924- メゾ・ソプラノ) オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団 オーケストラは「ハンガリー舞曲集」と「ドイツ・レクイエム」がニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団、他はすべてコロンビア交響楽団。 すでに同様の企画で、モーツァルトとマーラーのボックス・セットがリリースされているが、このたびブラームスも廉価Box-setとなったわけで、私も、これらの名盤がこの価格で入手できることの嬉しさとともに、不思議な申し訳なさを感じつつも購入させていただいた。 さて、まず収録曲の並びを見て、率直に気付くことがある。「あれ?ドイツ・レクイエムとアルト・ラプソディって、1枚のディスクで入るかな?」。。そう、ドイツ・レクイエムという楽曲は、場合によってはCD1枚に収まらない大曲だ。しかし、ワルターの演奏では62分。アルト・ラプソディとカップリングしてなんら問題ない。 最近でこそ、違う傾向が見受けられるようになったけど、ブラームスの作品は、ブラームスの死後、どんどんゆっくりと演奏されるようになってきた。私たちの多くが親しんだものは、たいてい、そのゆっくりベースの論法によるものだ。ドイツ・レクイエムと言う作品は、その象徴的存在で、現在では、この楽曲は、死の典礼にふさわしい、厳かで、荘重な雰囲気をもって鳴らされることがほとんど。しかし、このワルターの演奏を聴くと、雰囲気は一転する。なんと鮮やかで、勝利の凱歌を思わせるような音楽だろう、と。 じっさい、この作品はテキストの問題があって、典礼で用いることはできないものだ。ブラームスがどれくらいそのことを意識していたかわからないけど、要は純然たる演奏会用作品なのである。レクイエムとはいっても、もっと違った対峙の方法はいくらでもある。そして、この60年も前の録音が、なんと鮮烈で新鮮に聴こえることだろうか!これは現代の音楽フアンにちょっとしたショックを与えるものだ。イーフリートの柔らかかく伸びやかな声も聴きどころだが、ぜひワルターによる「純音楽的解釈」の力強さを堪能していただきたい。 とはいっても、本Box-setのメインはやはり4つの交響曲だろう。フアンのみなさんにあっては、すでに何度も聴いた演奏かもしれないが、あらためて書くと、ワルターのブラームスは実にドラマチックである。テンポは活発だし、リズムもちょっとキツめなくらいで刻んでいく。しかし、その吠えるようなブラームスが、なんとも魅力なのだ。 やはり一般に評価の高い第4交響曲が最高の名演と呼ぶにふさわしい。いまもって、この録音を同曲の代表に推す人も大いに違いない。吠える弦、連れ添うように鳴く木管。そして、力強く推進する全体像。情熱と感傷の混交するロマン派のエネルギーを凝集したような迫力に満ちている。 また、これらのスタイルにおいても、決して内省的な深みは置き去りにされる事がないのがワルターの名人たる所以。特にヴァイオリンとチェロの絶妙のバランスによって描かれる陰影の深さは、得難いニュアンスを導いている。 もちろん、さすがに録音は古いので、部分的に弦の響きに硬いところはあるのだけれど、今回のリマスターで、(正直、大きな違いは感じなかったが)やや明るい感じにはなったと思う。いずれにしても、この往年の名演に、これだけまとめて一気に接することが出来るというのは、ありがたいと言うほかない。 |

|

|

交響曲全集 大学祝典序曲 シャイー指揮 コンセルトヘボウ管弦楽団 レビュー日:2007.2.24 |

| ★★★★★ 光と影が明確に交差するブラームス

リッカルド・シャイーによるブラームスの交響曲全集。4曲の交響曲に加えて大学祝典序曲も収録されている。録音は87年から91年にかけて行われている。ブラームスの交響曲の場合、同時に鳴る楽器が多く、スコアの見た目も“重さ”の感じられるものだ。そしてそこから、いわゆる「ドイツ的」とも形容される重層的な響きが得られる。ただ、私などはブラームスの交響曲のいかにも熱量の多い響きの継続が、時として胃もたれのように感じてしまうこともある。確かに作品としては立派なのだが、ちょっと肌に合わないという感じだろうか。そんな私が好んで聴いていたのはスウィトナーによる全集である。ここでは全体的に柔らかいフォルムの音で、本格的な音造りを試みながらも、若干重心の高い軽さがあり、それが聴き易さを引き出していて、とても良かった。このシャイーによる録音も別のアプローチでありながら、同じような「聴き易さ」を感じさせてくれる。シャイーの場合、音作りは明晰である。まさにガラスで建物の構造を描いた透視図のような感覚で、奥行きやバランスを真中で聴いていてとても知覚しやすい。いま、どの方向で何が起こっているのかがはっきりわかり、頭の中で再構築できる安心感がある。それでいて音楽の流れや美観も損なわれていない。全体的にボリュームは控えめかもしれないが、楽曲自体がもっている熱を自然に開放できている。美しさで特筆されるのは第2番(特に第2楽章の美しいこと!)だと思うが、総じて全体的に私にとってはたいへん好ましいブラームスの交響曲録音となっている。 |

|

|

交響曲全集 ハイドンの主題による変奏曲 アルト・ラプソディ ザンデルリンク指揮 ベルリン交響楽団 ベルリン放送合唱団 A: マルケルト レビュー日:2011.6.7 |

| ★★★★★ 美しいバランスのとれた力演

クルト・ザンデルリング(Kurt Sanderling 1912-)とベルリン交響楽団によるブラームスの交響曲全集。アルト・ラプソディとハイドンの主題による変奏曲が併録されている。アルト独唱は、アンネッテ・マルケルト(Annette Markert)。1990年の録音。 ザンデルリングはドイツの指揮者であるが、母親がユダヤ人であったため、第二次大戦中にソ連に移り、以後ソ連、東ドイツを中心に活躍した。東ドイツ時代の1971-72年に名門ドレスデン・シュターツカペレとブラームスの交響曲全集の録音を一度完成させていて、名盤の誉れが高い。それで、当録音はオーケストラを変えて2度目の全集ということになる。 ザンデルリングという指揮者の第一の特徴は、古典的な和声を重んじ、合奏音を保守的なカラーに統一することにあると思う。それで、彼がショスタコーヴィチやシベリウス、ラフマニノフを振っても、どこか奥ゆかしい雰囲気があって、古典的な調性の響きが主となっていて、攻撃性の少ない厳かさが印象となって伝わる場合が多い。私が聴く限りではベートーヴェンの初期~中期、それにブラームスの作品がザンデルリングのスタイルによく適合し、響きが自然で伸びやかになるように思う。 それで、このブラームスも、スローなテンポでじっくり練り上げた、調和を重んじた音楽になっていて、強いインパクトを設けるわけではなく、総合的に厚みの豊かな音楽が出来上がっている。その特徴が如実に伝わるのが緩徐楽章。例えば、第2交響曲や第4交響曲の第2楽章。安定した弦楽器陣のグラデーションをしっかりと響かせて、その存分なエコーを保ちながら「曲想の移ろい」を分け隔てるインターバルの確保のため、一層ゆったりとしたテンポが終始貫かれることになる。 上述の通り、スローで一様なテンポの場合、曲想の分け隔ては「大きな間合い」をとることによる場合が普通。ここにおけるザンデルリングの手法でもそれが中心である。ただし、第1交響曲の第1楽章のように、エネルギッシュな音楽では、やや踏み込んだ金管や弦のアクセントがあり、心地よくタメの効果を高めることで、フレージングの効果をもたらしていて気持ちよい。 総じて、美しいバランスのとれた力演だと思うが、第3交響曲の終楽章のようなブラームスが強い個性を解き放った箇所~後期ロマン派の情熱の迸(ほとばし)りを感じる部分~が埋もれるところがあり、後期ロマン派の特有の強い薫りを感じる前に曲が終わってしまうように思えるところもある。もちろん、当録音が品質の高い演奏であることは間違いないが、上記の様な弱点を、「オーケストラの力強い感情表出」で克服していたドレスデンとの旧録音の方を「代表録音」として挙げる方が多くてもおかしくないだろう。 |

|

|

交響曲全集 ジンマン指揮 チュリッヒ・トーンハレ管弦楽団 レビュー日:2011.9.26 |

| ★★★★★ ブラームスの交響曲全集に強力な名盤登場!

デイヴィッド・ジンマン(David Zinman 1936-)指揮、チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団によるブラームスの交響曲全集。2010年録音。 ジンマンとチューリッヒ・トーンハレ管弦楽団は、素晴らしいマーラーの交響曲全集を完成したばかりで、いったい次は何を録音してくれるんだろう?と興味を持っていたのだが、ブラームス、しかもいきなりの全集という重量級のラインナップでそれに応えてくれた。実際、聴いていただきたいのだが、素晴らしい内容の演奏である。 全体的にやや早めのテンポが主体。交響曲第1番は冒頭から颯爽たる佇まいで、インテンポ、勇気凛々たる推進力に満ちた音楽が開始される。細部が研ぎ澄まされていて、管弦の一つ一つの音がシャープに鳴っていて、音楽の弛緩を防ぐと共に、ここぞという場面での瞬間の踏み込みに、更に一つ鋭く突き通るようなインパクトがある。音色の裾を大きく広げることなく、次々に現われるフレーズをテキパキと処理し、一つの意志の元に束ねてさばく。その線的な迫力が醍醐味だ。有名な終楽章も、厳かというより、辛口の佇まいを示しており、非常に筋肉質な響きと思う。一方、楽器の音色自体には、ほどよいぬくもりがあり、決してツンツンした響きに終始するようなことはない。指揮者、オーケストラ、双方の力量を感じさせる。 交響曲第2番は、楽曲の性格からか、いくぶん柔らかい雰囲気で、気品のあるカンタービレが美しい。中間楽章も穏やかな色合いであるが、ベースとなるテンポやフレージングは高度に統御されていて、不自然な間延びの気配すら感じさせない。終楽章は豊かに管弦を鳴らしているが、こちらも締まりのよい音色が印象的だ。 交響曲第3番は音楽の起伏を巧妙に演出したアプローチが見事。第1楽章の情熱的なメッセージを、楽器の軽重を巧みに操って、いくぶん軽やかに、しかし内容豊かに表現している。早いテンポで吹き渡る一陣の風のようだが、的確な音楽の主張がある。終楽章の情熱と抑制の表現も齟齬がなく、高い説得力を感じる。 交響曲第4番は全体を一筆書きで書ききったような、スピーディーでスリムなフォルムを示す。ブラームスの音楽が、これほど洗練された澄みきった響きで纏め上げられているというのは、私には驚異である。 以上、私はこの全集を、いかにも現代の「学究的な知性」と「管弦楽の機能」を追及した名演として推したい。ちなみに録音も非常に素晴らしい。マーラー・チクルスと同様にスタッフの優秀さが如実に伝わるだろう。ライヴ録音とされているが、聴いていてそれと気付くのには時間がかかるだろう。様々な観点からレベルの高い全集だと思う。 |

|

|

交響曲全集 悲劇的序曲 ハイドンの主題による変奏曲 大学祝典序曲 ハンガリー舞曲 第1番 第3番 第10番 他 シャイー指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 レビュー日:2013.10.7 |

| ★★★★★ 快速テンポで、ブラームスから厳しい古典的作法を引き出した驚異の名演

シャイー(Riccardo Chailly 1953-)指揮、ゲヴァントハウス管弦楽団による、ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の交響曲全集。2012~13年の録音。CD3枚組。シャイーは、コンセルトヘボウ管弦楽団と1987~91年にも全集を録音していたあので、20年以上経ての再録音ということになる。 ただ、このたびの録音は、前回のものと比べて、きわめて企画性の高いものとなっている。その理由は収録内容の多彩さだ。まずは3枚のCDの内容を示したい。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 2) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 【CD2】 1) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 2) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 3) 交響曲 第4番 第1楽章終結部及び冒頭部分の異稿 【CD3】 1) 悲劇的序曲 op.81 2) 間奏曲ホ長調 op.116-4(クレンゲル編) 3) 間奏曲変ホ長調 op.117-1(クレンゲル編) 4) ハイドンの主題による変奏曲 op.56a 5) 愛のワルツ op.52より第1,2,4,5,6,8,9,11曲 (管弦楽版) 6) 新しい愛のワルツ op.65より 第9曲 (管弦楽版) 7) 交響曲 第1番 より 第2楽章(初演稿) 8) 大学祝典序曲 op.80 9) ハンガリー舞曲集から、第1番 ハ短調、第3番 ヘ長調 第10番 ヘ長調 収録曲を俯瞰して、以下のことが特徴として挙げられるだろう。 ・交響曲の異稿を収録していること ・クレンゲル編の間奏曲や、愛のワルツの管弦楽版など珍しいものを収録していること もう少し見ると、 ・交響曲2曲が一枚のディスクに収まっている というのも特徴になるだろう。 つまり、この収録内容を見ただけで「網羅性を充実させた、資料価値の高い全集」であることがわかり、更に1枚への収録曲目から「速いテンポによる演奏」であることも察せられるに違いない。 さて、聴いてみての感想である。前提として、私はかつてシャイーがコンセルトヘボウと録音した全集をたいへん気に入っていて、よく聴くのだけれど、その「前回作」とはまったく異なった印象を受けた。その印象の差異の大部分は「テンポ設定の違い」にある。このたびの録音はやはり速い。 この「速さ」がどのような考察から導かれたものなのか、わからないが、とにかく非常に小気味よく音楽は進行し、用いられる表現が実にヴィヴィッド。活力に溢れ、粘着性のところはほとんどない。このテンポを維持するため、音響は適度なスリム化が行われ、浪漫的な高揚や、膨らみは可能な限り排されている。そして、非常に締まったシャープな感覚の音が次々と連鎖反応のように繰り出される。 こうやって書くと、その演奏は無機的で機械的なものと思われるだろうか。ところがそうではない。これがこの演奏の凄いところ。シャイーがちょっと前に録音したベートーヴェンの全集を聴かれた方なら想像しやすいかもしれない。あれも速かった!しかし、決して情感は圧殺されていない。それどころか、美しい響き、抒情性はさりげなく、適度に残っているのである。まるで上品な、ちょっとしたときに気付く香水のように。 その上、迫力も失われていない。むしろ高速進行の中で、凛々しく鳴らされる金管やティンパニの量感のあるフォルテは、力強く、リズム感豊かで、聴き手の気持ちを高揚させる。 それで私は「これは凄い演奏だ」とたいへん感心して、一気に聴き通してしまったのだが、聴き通して一つ思ったことは、この演奏によって、 “ブラームスの交響曲が古典的に響いた” ということである。ブラームスは後期ロマン派の作曲家で、少なくとも私が知っている近代以降の演奏は、その浪漫性の表現の仕方において、様々な検討が行われたものであったように思う。第1交響曲の壮大な冒頭、雄渾なフィナーレ、第2交響曲の牧歌的情緒、第3交響曲第3楽章の「後期ロマン派」を代表する哀愁のこもった旋律、第4交響曲の冒頭のすすり泣くような弦。そういった濃厚な感情表現に対して、迫真に迫ったり、あるいは淡い趣で漂わせたり、いろいろなスタイルがあって、私もそれを楽しんできた。しかし、このシャイーの演奏は、この交響曲たちに潜む古典性をあきらかにし、はっきりとその構築性や様式美を共通して提示することに成功したのである。これは、まったく新しいブラームス像である。私はそのことに感動した。 他では「悲劇的序曲」と「大学祝典序曲」の引き締まった、これまた凛々しい響きが素晴らしい。ことに悲劇的序曲は、交響曲同様に、余分なものを排した古典的な造形美の極致といった演奏である。 更には、様々なフアン・サービスがフィルアップされている網羅性も嬉しい。中でもポール・クレンゲル(Paul Klengel 1854-1935)という人物~この人物はライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の伝説的チェロ奏者ユリウス・クレンゲル(Julius Klengel 1859-1933)の兄だそうだ~がオーケストラ用に編曲した間奏曲集は、実に美しい内容で、望外の喜びといったところ。 異稿も面白かった。CD2の末尾に収められた交響曲第4番の冒頭は、まるで「せーの」と言ってから、現在の形でリスタートする感じ。こんなの聴いたことがない。 いずれにしても、シャイーがまたまた凄い仕事をやってくれた、という全集です。勢いに乗って聴くべし。 |

|

|

交響曲全集 ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2017.11.14 |

| ★★★★★ 現代を代表するブラームス録音

2002年9月からベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者兼芸術監督を務めているサイモン・ラトル(Simon Rattle 1955-)による、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を振ってのブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の交響曲全集。2008年にすべてライヴ収録されたもの。EMI原版であるが、当アイテムはWarnerから再発売されたもので、EMI盤では付属していた映像メディアが割愛され、それも含めてプライスダウンしている。CD3枚に以下の様に収録されている。 【CD1】 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 【CD2】 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 【CD3】 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 ラトルにとって、ブラームスの交響曲初録音となる。19世紀の音楽に常に重要な役割を果たしてきたオーケストラの首席指揮者を務めるものとして、ブラームスを振るというのはきわめて自然なことであるが、録音時には「ラトルのブラームス」として、新鮮味を持って迎えられたものだった。 改めて聴いてみると、このオーケストラのスペックをフルに活かしたと言って良い、ヴィヴィッドな名演になっていると感じられる。ラトルはこの録音に際して、ヴァイオリンの対向配置を用いているとのことだが、その効果云々というより、つねに全体の響きが調和的で、どの瞬間も、各奏者が、他の奏者の出す音に機敏に反応し、その立ち位置を明確にした演奏が心がけられている。それは、この名オーケストラであれば当然、ということもできるが、GⅠレースで1番人気の馬に騎乗して、堂々と押し切って勝ちきるような王道の演奏(形容が変でしょうか?)というのは、風格があって、「これこそがクラシック音楽である」という気風に満ちているのである。 交響曲第1番は荘重な悲しみから開始されるが、ここですでに演奏の特徴は明瞭で、音楽の完全性のために機能している要素を犠牲にしてまで、過度に踏み込んだり、劇性を演出したりすることはないという規律性が見出されるのである。しかし、逆に言うと、音楽としてまず完全であるべきで、そのプライオリティを守ったうえで、目的に向かう集中線に沿って、様々な演出が行われることとなる。その結果、ハーモニーは常に豊かでありながら、音楽は美しい一貫性を維持し、各所に合理的な迫力が満ちていることになる。 前述の特徴は、当全集全般に言えることであるが、そこにラトルならではのエッセンスを添えることも忘れてはいない。交響曲第2番では第1楽章終結部のホルンに特徴ある音を求めるし、第3交響曲の終楽章では、こちらも特徴的な強弱の脈がある。あるいは、第2番や第3番では、もっと牧歌的というか、のどかな部分があっても良いと感じるかもしれないが、ラトルは、これも前述の芸術像に従って、ある種の緊張感を一定ラインから下げないようコントロールしており、フレーズのインターバルが停滞に近づくことを、厳に戒めていると言うことができる。 交響曲第4番、とくに第3楽章と第4楽章はこの全集の白眉ではないだろうか。すべての表現が一体となることの迫力、その祖語のない音楽の内的充実に目を見張らされる。 全般に現代の名演と呼ぶにふさわしい内容で、古今の巨匠の録音と並びうる立派な容貌を感じさせる全集である。完成度の高さでは随一と言っても良いだろう。 |

|

|

交響曲全集 エリシュカ指揮 札幌交響楽団 レビュー日:2018.3.7 |

| ★★★★★ エリシュカと札幌交響楽団の金字塔

2006年12月、はじめて札幌交響楽団の壇上に登場したラドミル・エリシュカ(Radomil Eliska 1931-)による公演は、たいへんな成功を収め、その話題を聞きつけた人々によって、翌日から当日券も完売するほどの人気となった。札幌交響楽団はエリシュカに首席客演指揮者の就任を要請。これを快諾したマエストロは、2008年4月から首席客演指揮者、さらに2015年から名誉指揮者の地位に着いた。 彼らの活動はコンサートのみならず、録音活動も積極的に行われ、ドヴォルザークの5曲の交響曲、チャイコフスキーの3大交響曲などがリリースされた。それらの内容も全て素晴らしいものだった。 しかし、2017年、86歳となったエリシュカの健康上の理由により、札幌交響楽団を振るのは、同年10月の定期公演が最後となることとなった。彼が再び札幌交響楽団の檀上に建つことは、残念ながら難しくなった。とはいえ、この10年間の充実した芸術活動は、称賛されてしかるべきものである。また、Altusレーベルで進められていた札幌コンサートホールkitaraでのライヴ音源を中心としたブラームス(Johannes Brahms 1833-1897) のシリーズの完結が間に合ったことは、喜ばしいことに違いない。 当盤は、そのブラームスの4つの交響曲をまとめたBox-set。収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 2017年録音 2) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 2013年録音 【CD2】 3) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 2014年録音 【CD3】 4) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 2015年録音 個人的には、それぞれの単発売盤の併録曲もたいへん魅力なので、そちらをすべて収集することをよりオススメするが、もちろんその「メイン」であるブラームスを集めた当アイテムが悪いというわけではない。ブラームスを聴くことが主眼であれば、コスト的にも当盤を選択することがリーズナブルだ。 最初に録音された第3番はなかなか難しい楽曲で、豪放さと難渋さが激しく交錯するところがあり、どちらか一方を強く打ち出すと、他方の味わいが減じられるというところがある。しかし、エリシュカは、このオーケストラから芯のある力強い響きを引き出す一方で、入念に旋律を扱い、さらにこれを保持する音に巧妙なバランスを与えることで、相殺される成分をほとんど感じさせない演奏を成功させた。これは世界の一流オーケストラでも、なかなか達成できない種類の演奏である。私にとっての地元のオーケストラであるという云々を抜きに、文句のない素晴らしい演奏に違いない。ことに第3楽章の旋律の受け渡しで深まっていく味わいは、彼らのドヴォルザークの交響曲での成功を引き継いだ成果と感じられてならない。 次に録音された第2番は、穏当なテンポによる古典的正統的な解釈。発色を押さえた音色が、音楽の表情に深みを与えている。特に第1楽章は弦の細やかな綾やグラデーションを、精緻に響かせている。弾力的な個所でも、弾み過ぎないおとなしさが、独特の高貴さを醸し出していると思うが、人によっては、より浪漫的な濃厚な響きを欲するかもしれない。しかし、そのような思いは、楽章が進むにつれて、エリシュカの様々な施しに気付くことで解消されると考える。そして高らかに歌い上げられる終楽章の見事さ。この演奏は、明らかに様々な表現を、終楽章を頂点と考える設計に従って、くみ上げたものだろう。すべてを聴き終わったとき、私はこの演奏が成功したものであることを確信することが出来る。 唯一のセッション録音である第4番は、咆哮するような強さはないが、サウンドのグラデーションがよく吟味されていて、音楽表現としての意義づけを感じさせてくれる。特に合奏音のバランス、音の末尾の減衰まで熟慮された演奏ぶりは、老練の技でありながら、瑞々しい解放感にも繋がっている。テンポはとても自然で、各場面で音楽がどのような表情を持っているかが、適度な間合いで聴き手に届けられる。また、全体を支えるような力強い金管の熱演も、見事なもの。 全集中の白眉は最後に録音された第1番。中庸で堂々たるテンポ設定から、明確な拍と、ときおり差し挟まれるエネルギーを凝縮するような踏み込みが、弛緩のない音楽を脈々と供給する。それは、この楽曲が、ドイツロマン派を象徴する芸術作品であることを高らかに示している。ソロ楽器の魅力的な表現もぜひポイントとして挙げたい。エリシュカはソロ楽器のパートを巧みに演出する手腕を持ち合わせていて、それが開始される瞬間の芳醇な瞬間は、何度訪れても心地の良いもの。それだけの場を提供されたのだから、ソロ楽器もここぞとばかりに美しく鳴り渡る。まさに指揮者と団員の信頼関係が凝縮する一瞬であろう。もちろん、それらの演出も、全体の流れの良さに的確に組み込まれていて、なんら不自然に感じる要素はない。エリシュカとオーケストラの大団円を象徴するかのような終楽章はことに感動的。ティンパニの明瞭な効果を軸にエネルギーの収縮と放散を巧みに操って、金管のシンフォニックな響きを場に導く。そして、勝利の凱歌を高らかに歌い上げる様は、この音楽が持っているパワーを、直接的に聴衆に伝えるものに他ならない。威風堂々たる名演である。 エリシュカが札幌交響楽団と築き上げた信頼関係が結実した全集であり、特に地元に住む私にとっては、忘れがたい記念すべき録音と感じられるのである。 |

|

|

交響曲全集 クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団 レビュー日:2019.9.2 |

| ★★★★★ 円熟味を感じさせるクーベリックのブラームス

ラファエル・クーベリック(Rafael Kubelik 1914-1996)指揮、バイエルン放送交響楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の交響曲全集。CD3枚に以下の様に収録されている。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 【CD2】 2) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 【CD3】 3) 交響曲 第3番 へ長調 op.90 4) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 いずれも1983年のライヴ録音。 クーベリック指揮によるブラームスの交響曲全集となると、1956~57年にウィーン・フィルハーモニー管弦楽団と録音し、DECCAからリリースされたものがあるのだが、私は未聴。録音条件を考慮して、当盤を代表的なものとして扱うことが妥当だろう。 長らくバイエルン放送交響楽団と良好な関係を築き上げてきたクーベリックならではの、自然で円熟味豊かなブラームスを聴くことが出来る。クーベリックのライヴ録音には、熱血的な演奏が多いのだが、これらのブラームスは、熱血性をさほど感じない。むしろ、豊かな恰幅と安定感を第一に感じさせる演奏と言えるだろう。 全般に落ち着いたテンポ。多めのホールトーンをベースに、柔らか味のある合奏音が醸成されている。オーケストラの音色には深みが感じられ、私には秋の雰囲気に似通う感触がある。強い特徴があるわけではないが、したたかな深みがあって、ブラームスらしい。 中にあって、私が良いなと感じたのは、緩徐楽章であり、例えば第2番の第2楽章のど、厚みと暖かみを湛えた弦が描き出す絵画的と形容したい音のグラデーションは、いかにも血の通った表現で、こまやかな起伏、聴き手の心に寄り添うようなカンタービレが美しく、夢見心地にさせてくれる。第3番の第3楽章は哀しみより郷愁を思わせる響きで、優しい。 また、オーケストラの音色の高級感もさすがで、ハーモニーがやわらかく連続的に移り変わるところなど見事だ。ホルンの印象的なシーンは多い。 クーベリックのライヴということで、より熱血的な演奏を望む向きには、期待通りの内容ではないかもしれないが、円熟味のあるまろやかな美演として、十分な内容の感じられる演奏となっている。 |

|

|

ブラームス 交響曲全集 ハイドンの主題による変奏曲 悲劇的序曲 シェーンベルク 5つの管弦楽曲 管弦楽のための変奏曲 ルトスワフスキ 葬送音楽 管弦楽のための書 ヘルビッヒ指揮 ベルリン交響楽団 レビュー日:2021.7.19 |

| ★★★★★ 70年代東ドイツで制作された素晴らしいブラームスの交響曲全集

チェコスロバキアで生まれ、東ドイツを中心に活躍した指揮者、ギュンター・ヘルビッヒ(Gunther Herbig 1931-)が、ベルリン交響楽団を指揮して録音したブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の交響曲全集。CD4枚組であるが、うち1枚はブラームス以外の作品が収録されており、ボーナスCDと見做していいと思う。4枚の収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.58 1978年録音 2) 悲劇的序曲 op.81 1978年録音 【CD2】 3) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 1977,78年録音 4) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 1979年録音 【CD3】 5) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 1978年録音 6) ハイドンの主題による変奏曲 op.56a 1978年録音 【CD4】 シェーンベルク(Arnold Schonberg 1874-1951) 7) 5つの管弦楽曲 op.16 1982,83年録音 8) 管弦楽のための変奏曲 op.31 1982,83年録音 ルトスワフスキ(Witold Lutoslawski 1913-1994) 9) 葬送音楽 1982,83年録音 10) 管弦楽のための書 1982,83年録音 1970年代というのは、クラシック音楽界においては、東西を問わず、様々な録音が積極的に制作された時代で、中でもブラームスの交響曲のような王道的レパートリーには、現在まで名演として語り継がれるものも含めて、相当数の録音が行われた。それらの録音の中には、目立つものではないが、聴いてみると素晴らしい、味わい深いものもあって、いまさらながらそういった名録音に接するのは、現代の楽しみの一つかもしれない。 このヘルビッヒのブラームスも、定番化されるようなものではなかったのであるが、とても素晴らしい。1970年代に東ドイツで制作されたブラームスの交響曲全集というと、クルト・ザンデルリング(Kurt Sanderling 1912-2011)がシューターツカペレ・ドレスデンを指揮して録音したものが、現在まで名盤として語り継がれているが、このヘルビッヒの録音も、聴いてみると、勝るとも劣らない内容で、オーケストラの芸術表現として一つの粋を極めたような感慨をもたらしてくれる。 交響曲第1番から、引き締まった響きで、派手な演出を凝らすようなところは一切なく始まる。それがブラームスのシンフォニーに特有のコクをもたらしている。この演奏を一言で形容するなら「熟成された」演奏といったところだろうか。もちろん、ただ楽譜通りに演奏しただけというだけではなく、必要なところで添えられる情感や演出は、見事なものである。それらは、例えば弦のトレモロの意志的な強弱の変化であったり、木管の音色の細やかな調整であったりする。これらの演出は、分かりやすいものではないが、しかし、この音楽の世界に深く集中するほどに、その力を感じるものである。また、演奏自体が、聴き手に集中しやすい環境を自然に醸成しているという点でも、演奏者たちがもつ文化的背景の深さや豊かさが伝わってくるのであり、結果として、聴き手は大きな感動を受け取ることとなる。 悲劇的序曲もきわめて真摯な音作り。テンポもインテンポが基本となるが、一つ一つの切り口が鮮明で、合奏音はつねに必要なもので満たされているという充足感に満ちている。私は、ブラームスのオーケストラ曲を聴いていて、演奏によっては音が多すぎると感じることがしばしばあるのだが、この演奏には、そのような要素がなく、なるほど、ブラームスのオーケストラは、本来、このような演奏を念頭に書かれたものだったのかもしれない、と思う。それほどまでに説得力のある響きである。同曲異演の録音が無数にあるこれらの楽曲であるが、ヘルビッヒとベルリン交響楽団ほどの高みを感じさせるものは、ほとんどないといって良い。それくらい、いい演奏である。 交響曲第2番は、いかにもさりげなく開始されるが、それがこの曲らしい。田園風景の中で、夏空をゆったり動く雲を見ているような情緒が薫る。やがて、主題は全合奏に至るが、決して強奏に大きく傾くわけでなく、よく制御が効き、それでいて内面的な力をもった響きであり、貫禄に溢れている。中間楽章でも、一聴して味付けの薄い演奏という印象かもしれないが、じっくりと聴きこむべき味わいがある。木管と弦楽器のブレンドされた音響が絶妙だ。終楽章は果敢であるが、節度を守る高貴さがあり、この名曲に相応しい響きとなっている。 交響曲第3番は、素朴な響きであり、かつ含蓄ある音にも満ちている。第1楽章は、スケール感を出すことにこだわらず、全体の流れの良さをキープ。中間楽章はこの演奏の魅力が良く出た個所で、第3楽章の有名な主題がホルン、クラリネットと受け継がれるところなど、旋律を奏でる楽器と、他の楽器のコントラストが美しく、魅了される。主楽章は、情熱が溢れてくるが、それでも、気高い佇まいを崩さず、合奏音の美しさと自然さを維持したまま、シャープに曲を閉じる。 交響曲第4番は、冒頭から、余分な力の入らない、しかし、しっかりと味わいと情感のこもった響きが導かれ、それがきわめて自然に連続していく。すべての楽器が有機的に結びつきながら、一つの像を形作っていく様は、何も音楽に限らず、様々な事柄に共通する尊さを感じさせるが、そこに添えられる歌は、聴き手の気持ちを強く揺さぶる。第1楽章のエンディングは情熱的だが、制御の効いた響きであり、そこにさらに付け加えたいと感じるものは、何もない。こういう演奏を「完成度が高い」というのだろう。第2楽章も自然でありながら円熟を感じさせる。木管の柔らかな響きは、郷愁を誘うが、その感動は、決して演奏者側から仕掛けられたという性質のものではなく、聴き手の内面が、いつの間にか掘り起こされることによって起る性質のものである。第3楽章の力感も、内面的な充実があり、しっかりしている。第4楽章は、当然の事ながら情熱的な音楽となるが、ヘルビッヒのアプローチに作為的なものはまったく感じられず、それでいて、聴き手の気持ちに直接訴えかける。もちろん、ブラームスの交響曲は、もっと叫んだり、足を踏み鳴らしたりするような演奏であっても、白熱し、興奮を得ることもあるのだが、私には、ヘルビッヒの演奏は、より大切な価値観をさりげなく語り掛けているように思われる。 ハイドンの主題による変奏曲も同様で、自然で流れが良いだけでなく、必要なところに必要なだけ力が加わり、かつ潤いと情感に満ちた響きとなっている。各変奏曲が、それぞれの性格に相応しい方法で表現されているが、加えて、全体の運びの優雅さは得難い価値を持っている。終結近くの全合奏に導かれる過程の総てが心地よく収まっており、一切が美しい。 【CD4】に収録されたシェーンベルクとルトスワフスキは、いずれも練り上げられた音響が堪能される。響きに、無調音楽の演奏でしばしば感じられる攻撃的なものはなく、むしろ音色の自然さを重ねた芳醇さが満ちている。ことにルトスワフスキの「管弦楽のための書」における音響のグラデーションは美しく、今日でも、当該曲の代表的録音と言って良い。当盤のボーナスCD的に扱うのは、もったいないくらいの内容。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第1番 シェーンベルク 浄められた夜 カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2009.1.21 |

| ★★★★★ 大きなエネルギーを感じる爆演

2008年はカラヤンの生誕100年ということで、数々の企画盤やライヴ音源の復刻が行われたが、これもその貴重な一枚。1988年ロンドンでのベルリンフィルとの演奏会で、結果的にこれが最後のロンドン公演だったとのこと。曲目はシェーンベルクの「浄夜(弦楽合奏版)」とブラームスの交響曲第1番。 カラヤンの録音芸術における完全主義により、テクノロジーの粋を極めた数々の作品は、それゆえに支持するもの、拒否するものも多かった。しかし、彼の数々のアプローチは録音技術における数々のアカデミックな研究につながり、多元的な成果を生み出した。彼が常にあたらしいメディアに興味を示したのは、なにか新しいことを伝えられる媒介を探求するという彼の姿勢がそのまま投影されたものであり、時代を先駆けたマルチな芸術家であった証左である。 逆に言えば、録音技術というフィルターの効果の薄いライヴ録音(もちろんリマスターはあるけれど)はまた別のものを伝える貴重な記録となる。本ディスクも録音状態から言えば良好とは言えないし、またカラヤンが目指した究極形態と比して完成度は劣るが、演奏それ自体として魅力が横溢している。 シェーンベルクは弦楽合奏であるが、その重く太い響きがきわめて濃厚なテイスティングをもたらしており、かつテンポは意外に速めで、曲の造形線を巧みに保持しつつ豊かなサウンドを繰り広げている。もっと録音状況が良ければ・・・という点が惜しまれる。ブラームスは凄い。私はブラームスの室内楽や管弦楽曲の重い響きにやや胃もたれを起こす体質で、さっぱりした演奏を好むが、このカラヤンの演奏は逆に突き抜けて爽快さまで辿りついた稀有の形態である。この音楽には大きな重力がかかっている。と同時に、その重力圏を遠心力により打ち破ろうと、大きくスイングしてエネルギーを圧縮し、それを(やや不揃いになろうとも)豪快に開放するという作用が繰り返され、そして曲は大きく熱いパッションを宿し、光を放ちながら前に進む。その壮大なスケール感は圧倒的とも言える。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第1番 メンデルスゾーン 序曲「フィンガルの洞窟(ヘブリディーズ)」 シューベルト 交響曲 第5番 エリシュカ指揮 札幌交響楽団 レビュー日:2017.11.30 |

| ★★★★★ エリシュカと札幌交響楽団、感動のフィナーレに至る

2006年12月、はじめて札幌交響楽団の壇上に登場したラドミル・エリシュカ(Radomil Eliska 1931-)による公演は、たいへんな成功を収め、その話題を聞きつけた人々によって、翌日から当日券も完売するほどの人気となった。札幌交響楽団はエリシュカに首席客演指揮者の就任を要請。これを快諾したマエストロは、2008年4月から首席客演指揮者、さらに2015年から名誉指揮者の地位に着いた。 彼らの活動はコンサートのみならず、録音活動も積極的に行われ、ドヴォルザークの5曲の交響曲、チャイコフスキーの3大交響曲などがリリースされた。それらの内容も全て素晴らしいものだった。 しかし、2017年、86歳となったエリシュカの健康上の理由により、札幌交響楽団を振るのは、同年10月の定期公演が最後となることとなった。彼が再び札幌交響楽団の檀上に建つことは、残念ながら難しくなった。とはいえ、この10年間の充実した芸術活動は、称賛されてしかるべきものである。また、Altusレーベルで進められていたブラームスのシリーズの完結が間に合ったことは、喜ばしいことに違いない。 当盤は、その「締めくくり」の1枚で、2017年3月の札幌コンサート・ホール、Kitaraでの演奏会を収録したもの。収録内容は以下の通り。 【CD1】 1) メンデルスゾーン(Felix Mendelssohn 1809-1847) 序曲「フィンガルの洞窟(ヘブリディーズ)」 op.26 2) シューベルト(Franz Schubert 1797-1828) 交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 【CD2】 3) ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897) 交響曲 第1番 ハ短調 op.68 ドイツロマン派の王道のと呼ぶにふさわしい3作品で、彼らのフィナーレを飾るにふさわしいラインナップ。 まずメンデルスゾーンが始まるが、ここで彼らは基本的にはゆったりしたテンポを取りながらも、細やかに感情のこもった音色を駆使し、劇的で、よく言われるようなこの曲の風景描写的な側面より、物語的な、交響詩的な世界を描き上げる。それは、同じフレーズであっても、様々にその感情的な含みを変化させるように奏でられる表現から読み取れる感覚であり、この音楽のドラマティックな面が、十分に展開された心地よさを感じさせるものとなっている。 次いでシューベルトである。第1楽章は快活なテンポであるが、小編成ゆえの楽器の音色の魅力を伝えつつ、適度なアゴーギグを交えて進む。この曲にしては饒舌な演奏であるが、音楽の格調は高い。中間2楽章はいかにも落ち着いたトーンであり、しっとりした味わいが豊かである。 しかし、やはり当盤の白眉はブラームス。中庸で堂々たるテンポ設定から、明確な拍と、ときおり差し挟まれるエネルギーを凝縮するような踏み込みが、弛緩のない音楽を脈々と供給する。それは、この楽曲が、ドイツロマン派を象徴する芸術作品であることを高らかに示している。ソロ楽器の魅力的な表現もぜひポイントとして挙げたい。エリシュカはソロ楽器のパートを巧みに演出する手腕を持ち合わせていて、それが開始される瞬間の芳醇な瞬間は、何度訪れても心地の良いもの。それだけの場を提供されたのだから、ソロ楽器もここぞとばかりに美しく鳴り渡る。まさに指揮者と団員の信頼関係が凝縮する一瞬であろう。もちろん、それらの演出も、全体の流れの良さに的確に組み込まれていて、なんら不自然に感じる要素はない。 エリシュカとオーケストラの大団円を象徴するかのような終楽章はことに感動的だ。ティンパニの明瞭な効果を軸にエネルギーの収縮と放散を巧みに操って、金管のシンフォニックな響きを場に導く。そして、勝利の凱歌を高らかに歌い上げる様は、この音楽が持っているパワーを、直接的に聴衆に伝えるものに他ならない。威風堂々たる名演である。 これでエリシュカの振る札幌交響楽団を聴く機会がなくなってしまうのかと思うと、寂しくてならないが、いまはただ、感謝のひと時です。ありがとう、マエストロ! |

|

|

交響曲 第1番 悲劇的序曲 ザンデルリンク指揮 ドレスデン・シュターツカペレ レビュー日:2011.11.17 |

| ★★★★★ ザンデルリングとドレスデンの「名刺代わり」とも言える名演奏

最近亡くなられたドイツの名指揮者、クルト・ザンデルリング(Kurt Sanderling 1912-2011)が、ドレスデン・シュターツカペレと録音したブラームスの交響曲第1番と悲劇的序曲。録音は1971年から72年にかけて。 言わずと知れた歴史的名盤だ。ザンデルリンクは第二次世界大戦中にドイツからソ連に渡り、以後ソ連と東ドイツを中心に活躍したが、中でもドレスデンとのブラームスの録音は白眉と呼ぶに相応しいものだ。 ザンデルリングは同じ東ドイツのオーケストラであるベルリン交響楽団と、1990年にブラームスの交響曲全集を再録音していて(この年の秋に東西ドイツが統合した)、そちらは最近輸入盤が廉価で入手できるようになったので、私も聴いてみたところである。 それで、その90年の録音も聴いた上での当盤の感想になる。いずれも素晴らしい演奏だと思うが、個人的にはこの70年代のドレスデンとの録音がより一層優れていると感じられる。ザンデルリングは有機的でシンフォニックな音の調和を果たしながら、音楽の持つ推進力を奮い立たせるように鼓舞する瞬間がある。90年の録音では穏便な健やかさが目立つのに比べて、70年代の録音ではよりエキサイティングな要素があり、逞しい。それにドレスデン・シュターツカペレの自然発揚的とも言える表現力がたいへんに豊かで、一つ一つの音から深い感情が伝わってくる。 第1交響曲の第1楽章でとりわけ印象に残ったのは終結部で、木管、弦楽器が曲想を引継ぎながら、美しい物語の幕を閉じるように音楽が結ばれてゆく様が麗しい。中間2楽章は適度な柔軟性を持ちながらも、全体としては筋肉質とも言える締まった感触があり、いかにも旧東ドイツのオーケストラらしい響きを堪能できる。終楽章は力強く、クライマックスに向けて機敏に動き回るオーケストラの躍動感が見事だ。 また、併せて収録されている「悲劇的序曲」がこれまた「超」の付くくらい素晴らしい名演。ザンデルリングは90年の全集の際には、この曲を録音しなかったのだけれど、ひょっとすると、このドレスデンとの名演が不動のものと感じていたからではないのか?そう思ってしまうくらい見事。最初の二つの合奏音と、それに呼応するティンパニの残響。この冒頭だけで、この上なく深みのある味わいをもたらしてくれる。中間部の盛り上がりも苛烈といえるテンションを内包しながら、こまやかに計算され、配慮の行き届いたところに全てのパーツが配置されており、その整然性と激性の両立ぶりが、稀代の指揮者と楽団であったことを如実に物語る。これこそ、ザンデルリングとドレスデンの「名刺代わり」の名演奏と呼ぶに相応しい。 |

|

|

交響曲 第1番 悲劇的序曲 ヘルビッヒ指揮 ベルリン交響楽団 レビュー日:2021.7.12 |

| ★★★★★ これぞ本格派のブラームス

チェコスロバキアで生まれ、東ドイツを中心に活躍した指揮者、ギュンター・ヘルビッヒ(Gunther Herbig 1931-)が、ベルリン交響楽団を指揮して、ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の下記の2作品を収録したもの。 1) 交響曲 第1番 ハ短調 op.58 2) 悲劇的序曲 op.81 1978年の録音。 1970年代というのは、クラシック音楽界においては、東西を問わず、様々な録音が積極的に制作された時代で、中でもブラームスの交響曲のような王道的レパートリーには、現在まで名演として語り継がれるものも含めて、相当数の録音が行われた。それらの録音の中には、目立つものではないが、聴いてみると素晴らしい、味わい深いものもあって、いまさらながらそういった名録音に接するのは、現代の楽しみの一つかもしれない。 このヘルビッヒのブラームスも、定番化されるようなものではなかったのであるが、とても素晴らしい。オーケストラの芸術表現として一つの粋を極めたような感慨をもたらしてくれる。 交響曲第1番において、オーケストラは引き締まった響きで、派手な演出を凝らすようなところは一切なく、それがブラームスのシンフォニーに特有のコクをもたらしている。この演奏を一言で形容するなら「熟成された」演奏といったところだろうか。もちろん、ただ楽譜通りに演奏しただけというだけではなく、必要なところで添えられる情感や演出は、見事なものである。それらは、例えば弦のトレモロの意志的な強弱の変化であったり、木管の音色の細やかな調整であったりする。これらの演出は、分かりやすいものではないが、しかし、この音楽の世界に深く集中するほどに、その力を感じるものである。また、演奏自体が、聴き手に集中しやすい環境を自然に醸成しているという点でも、演奏者たちがもつ文化的背景の深さや豊かさが伝わってくるのであり、結果として、聴き手は大きな感動を受け取ることとなる。 悲劇的序曲もきわめて真摯な音作り。テンポもインテンポが基本となるが、一つ一つの切り口が鮮明で、合奏音はつねに必要なもので満たされているという充足感に満ちている。私は、ブラームスのオーケストラ曲を聴いていて、演奏によっては音が多すぎると感じることがしばしばあるのだが、この演奏には、そのような要素がなく、なるほど、ブラームスのオーケストラは、本来、このような演奏を念頭に書かれたものだったのかもしれない、と思う。それほどまでに説得力のある響きである。同曲異演の録音が無数にあるこれらの楽曲であるが、ヘルビッヒとベルリン交響楽団ほどの高みを感じさせるものは、ほとんどないといって良い。それくらい、いい演奏である。 |

|

|

交響曲 第1番 ジュリーニ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2018.10.22 |

| ★★★★★ ジュリーニの貫禄を感じさせるブラームスの第1交響曲

カルロ・マリア・ジュリーニ(Carlo Maria Giulini 1914-2005)指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の「交響曲 第1番 ハ短調 op.68」。1991年の録音。 荘重かつ明るく歌われたブラームスである。 私は、このたび、ジュリーニとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるブラームスの4曲とブルックナーの3曲を集めた8枚組のBox-setを聴いて、一通り聴いているのだけれど、ブルックナーでは第8番と第9番、ブラームスでは第1番と第4番が良いように感じる。 テンポは遅い。ジュリーニが基本的に遅めのテンポを好むこともあるが、この時期のジュリーニは、中でもゆったりしたテンポを用いることが多かった。第1楽章の冒頭から、いかにもすそ野が広がっているような雄大な音作りだ。かといって、豪快一辺倒というわけではない。第1楽章であれば、第1主題の提示から弦楽器が歌う第1主題に宿された濃厚なカンタービレ、ひたすら「音楽を歌わせるんだ」という意志に満ちたその響きは、流麗であり、それに沿えられる様々な楽器も、その歌を大きくしようという方向性で、一貫している。その様は、高らかな凱歌といった印象だ。また、テンポがスローではあるが、十分な計算が感じられる展開で、モチーフも統一感があって、即興的なものではない。それによって、ある種の冗長さを引き締めるところが、ジュリーニの手腕であろう。 第2楽章はウィーン・フィルの音色を存分に堪能させてくれるところで、明るく、輝かしく、歌に溢れた表情が好ましいし、テンポが遅くても、沈滞とは無縁の活力が息づいている。独奏ヴァイオリンの艶やかな音色、オーボエの典雅さなど忘れがたい。 第3楽章も優美である。この楽章の特徴であるクラリネットの活躍は、さすがウィーンと思わせる柔らかく、かつ豊かな響きで再現されている。 第4楽章は序奏部の深々とした音色が印象的。迫力と優美さの双方を追及しながら、手際よくまとめた手腕が光る。テンポは、他の楽章同様ゆったりとしているが、弛みのない進行で、聴かせる。全合奏において、しばしば、音の緩みのようなものはあるけれど、全体の起伏の中で溶け込んでおり、強い違和感を感じさせない。こういったところは、ジュリーニの巧さなのか、オーケストラの優秀さなのか、もしくはその双方なのか。高名なフィナーレでも、普通はもっとテンポを速めたいようなところであっても、しっかりと手綱を弾くような制御があって、高級感がある。 全般に、ジュリーニの音楽性と楽曲の性格がよくマッチしていて、ふくよかな音感で包まれている。 |

|

|

交響曲 第1番 パイタ指揮 ナショナル・フィルハーモニック管弦楽団 レビュー日:2019.9.28 |

| ★★★★☆ 貴重盤になりつつあるパイタの音源の一つ。唯一録音したブラームス

カルロス・パイタ(Carlos Paita 1932-2015)指揮、ナショナル・フィルハーモニック管弦楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の「交響曲 第1番 ハ短調 op.68」。1981年の録音。 カルロス・パイタという指揮者の名前は、クラシック・フアンの間で、キワモノ的な形で知られている。アルゼンチンの資産家の家に生まれた彼は、ドイツが生んだ往年の巨匠、フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler 1886-1954)にあこがれて音楽家を志し、指揮者となり、自らの資産を元手として、ロンドンでオーケストラを設立し、スイスでレーベルを立ち上げた。そのレーベル名がLodiaで、パイタの録音はいずれもLodiaから発売された。 しかし、Lodiaレーベルの活動は、2009年からほぼ活動が低下し、現在ではほぼ停止状態となっており、関連音源については、現在市場に流通している以上のものが生産される可能性は、かなり低くなっているようだ。 私も、その状況を知り、遅まきながらパイタの録音をいくつか入手して聴いてみている。実は、いままで耳に入ってきたパイタのキワモノ的指揮ぶり、超絶フォルテッシモだとか、金管の咆哮さく裂といったイメージが、私に彼の音源を聴くことを敬遠させてきたのだが、聴いてみると、決してそんなことはない、確かにユニークだが、したたかな音楽表現があり、芸術たりうるものとなっている場合が多い。 このブラームスも同様だ。基本的にテンポが弛緩のない王道的なもので統一されていて、気風がしっかりあることが好印象。たしかにティンパニは「ぶっ叩く」という形容が当てはまるように強烈だが、音楽を壊すようなことはなく、むしろ十分に「聴かせどころ」として切った「見栄」の効果があり、聴く側の気持ちを高らかに鼓舞してくれる。そう、ブラームスの第1交響曲には、このようにエネルギッシュな燃焼性を十二分に内包した音楽であるのだ。今さらそのことに気づいたというわけではないが、その点を衒いなく開放する音楽表現が、決して不自然にはならないことを、当盤は伝えてくれる。 低音域が十分な「重さ」を伴って鳴るにもかかわらず、音色は全般に明るめで、暗い印象を与えない。この点がフルトヴェングラーとパイタの違いの一つのように思える。また、合奏音についても、もうひとつ内的充実を感じさせる響きが欲しいと思わせるところもある。しかし、気風の良い演奏というのは、別の観点で清々しさがあり、スキッとさせてくれる魅力があるものだ。有名な第4楽章のコーダは勢いを減ずることなく、フォルテッシモの高みに到達し、晴れやかな金管が鳴り渡る。外面的と言えばそれまでだが、そのど直球の表現自体に、大きな魅力があることも動かしがたい事実だ。 こんなブラームスがあってもいい。むしろ、こんな演奏まであることが、音盤収集の面白味を深めてくれる。そんな思いをおこさせてくれる一枚です。入手困難な状況となってしまうことは、惜しいですね。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第2番 ドヴォルザーク 弦楽セレナーデ アシュケナージ指揮 クリーヴランド管弦楽団 レビュー日:2008.11.15 |

| ★★★★★ クリアでクールなブラームス

アシュケナージが1990年から91年にかけてクリーヴランド管弦楽団と録音したもの。ブラームスの交響曲第2番とドヴォルザークの弦楽セレナーデという魅力的なカップリングだ。 個人的に、ブラームスの音楽を、さらに加熱してうなされるように演奏されると、あまりにももたれてしまう。元来の曲想が熱量たっぷりなので、味付けはできるだけさらっとやってほしいと思う。交響曲で私がいいと思う録音はセルやスウィトナー、それにシャイーのものであるが、このアシュケナージ盤も悪くない。 冒頭から音楽はさりげなく、必要最小限なことでまとめられている。指揮者の強い思い込みを表出するのではなく、スコアから適切な情報量を抽出し、洗練されたフィルターによってほどよい重み付けが加えられている。第1楽章の有名な主題も濃厚ではなく、節度ある客観的審美性に貫かれている。歌も情念を出すのではなく、一つの音楽の機構としての役割が与えられている。第2楽章はそれでいて情緒が漂っており、高雅な雰囲気を纏っている。決してソフトに型崩れしているわけではなく、曇りのない硬度を感じる。第4楽章の激しいところでも節度が保たれており、明瞭な楽器の音色が鮮明に録音されている。 もちろん、これが「ブラームスらしくない」という意見もあると思うが、それを承知でいい演奏だと思う。「ブラームスらしさ」というような概念も、大抵は後天的先入観であるし、率直に聴いて、いい音のする演奏というのは、また別にあっていいものだと思う。 ドヴォルザークの「弦楽セレナーデ」も美しく引き締まった佳演だ。第4楽章のメランコリーな郷愁は純度の高さを感じるし、第5楽章の回想部も美しい。アンサンブルも輝かしい音色で見事。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第2番 モーツァルト 交響曲 第38番「プラハ」 ウェーバー 魔弾の射手 序曲 エリシュカ指揮 札幌交響楽団 レビュー日:2015.8.25 |

| ★★★★★ エリシュカの緻密な設計で、聴き手を音楽世界に誘う周到なプログラム

2008年から札幌交響楽団の主席客演指揮者を務め、さらに2015年からは名誉指揮者に就任したラドミル・エリシュカ(Radomil Eliska 1931-)による同交響楽団とのアルバム。このオーケストラとの蜜月ぶりを示す好録音となっている。収録曲は以下の3曲。 1) ウェーバー(Carl Maria von Weber 1786-1826) 歌劇「魔弾の射手」序曲 2) モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791) 交響曲 第38番 ニ長調 K.504「プラハ」 3) ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 2014年11月、札幌コンサートホール・キタラにおけるにおけるライヴ録音。 エリシュカと札幌交響楽団は、全5枚からなるpastierレーベルのドヴォルザーク(Antonin Leopold Dvorak 1841-1904)の交響曲シリーズを完結し、同レーベルから今度はチャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikovsky 1840-1893)の三大交響曲シリーズが開始されたほか、これに並行してAltusレーベルからはブラームスの交響曲チクルスが開始されるという充実ぶり。 当盤は、そのブラームス・シリーズの第2弾で、さらにウェーバーとモーツァルトの名曲2曲をカップリングした手厚い内容のアルバムとなっている。このプログラムの演奏会は複数日あって、録音もそれぞれ行われたのだけれど、つぎはぎの編集などは行わず、エリシュカの希望によって、一つのライヴ音源をそのままメディア化したもの。エリシュカの自信が伝わるエピソードだと思う。 冒頭のウェーバーの曲は森の描写というイメージのある作品。最近では、磨き上げられた都市近郊型の森を思わせる演奏が多い中、札響の音は、緑に深く分け入ったような森のイメージが漂う。弦を中心としたやや暗めのトーンで、森の冷気や暗がりが伝わる様な響き。有名なホルンの開放音も、セーヴの効いた憂いを備えた響きで、私はとても美しいと思う。 これに続くモーツァルトも、典雅さよりも、愉悦の中に程よい影や哀しみを添えた演奏。テンポは穏当で、古典的正統的な解釈であるが、発色を押さえた音色が、音楽の表情に深みを与えている。弦楽アンサンブルは、どちらかというと乾いた響きで、少し硬さも感じられるが、この交響曲の名曲性をよく引き出したアンサンブルだと感じた。 末尾のブラームスも同様。特に第1楽章は弦の細やかな綾やグラデーションを、精緻に響かせている。弾力的な個所でも、弾み過ぎないおとなしさが、独特の高貴さを醸し出していると思うが、人によっては、より浪漫的な濃厚な響きを欲するかもしれない。しかし、そのような思いは、楽章が進むにつれて、エリシュカの様々な施しに気付くことで解消されると考える。そして高らかに歌い上げられる終楽章の見事さ。この演奏は、明らかに様々な表現を、終楽章を頂点と考える設計に従って、くみ上げたものだろう。すべてを聴き終わったとき、私はこの演奏が成功したものであることを確信することが出来る。素晴らしい演奏会だ。 今後、録音される2曲の短調の名曲にも、大いに期待したい。 |

|

|

交響曲 第2番 ジュリーニ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2015.10.15 |

| ★★★★☆ ジュリーニ3度目の録音となったブラームスの第2交響曲

カルロ・マリア・ジュリーニ(Carlo Maria Giulini 1914-2005)指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の「交響曲 第2番 ニ長調 op.73」。1991年の録音。 ジュリーニは、ブラームスの第2交響曲を3回録音している。最初はフィルハーモニア管弦楽団と、1962年。次にロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団と1991年の録音。そして、当盤である。 このうち、おそらく名盤としてもっとも名高いのは、ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団との録音ではないだろうか。私は学生時代に、父のLPコレクションでクラシック音楽に親しんだのだが、父はブラームスの第2交響曲のLPをずいぶん何枚も持っていた。いや、今の私のCD所有数と比較したらさほどのことはないのだけれど、当時はLP1枚が高価なものであったし、10種くらいあったと思う。アバド、セル、ザンデルリンク、ベーム、ワルター・・・。そんな中に並んでいたのも、ロサンゼルスとの録音。ただ、父は「好きな曲なのだが、これだという録音がなくて増えてしまった」「中ではセルの録音が一番いい」、と言っていたものだ。 さて、このウィーンとの録音を、ロサンゼルスとの録音と比べると、ひときわゆったりしたテンポが特徴的だ。両者の全4楽章の演奏時間を参考までに記載する。 ・ロサンゼルス盤 22'31 10'41 5'42 9'45 ・ウィーン盤 18'00 12'20 6'02 11'04 (第1楽章はリピートなし) こうして見てみると、長大化を避けるため、ロサンゼルスとの録音では行っていた第1楽章のリピートを、当録音においては省略したように感じられる。とにかく、当録音で聴かれるブラームスの第2交響曲は、全体を通してスローなテンポで、音楽が熟しきり、時にそれを通り過ぎるほど、と感じるほどに、思いのこもった表現に満ちている。第1楽章の第1主題は悠然と鳴るが、呼吸が大きく、クライマックスまでうねるように盛り上がる。そのエネルギーは大きい。音色も美しいが、饒舌であり、たっぷりしたカンタービレが含まれる。強奏部分では、テンポが遅いため、ための部分で、スマートではなく、やや仰々しさを感じるところもあるのは致し方ないだろう。この熟した雰囲気は、なぜか思索的で、後期のブラームスを思わせる味わいを示す。 第2楽章は優美だが、弦のたっぷりした歌に、やや耽溺気味と感じるところもある。とにかく、歌えるところはすべて歌ったという衒いのない演奏とも言える。第3楽章は比較的普通にまとまっている。 終楽章も実にゆったりとし、大きく練り上げるような起伏を描きあげていて、クライマックス、特に終結部の音の壮麗さは見事なものだ。金管の豪壮な響きも心がこもる。他方で、やはりこの楽章では、全曲をまとめ上げる推進力を、より強く打ち出してほしいところがあり、そのような点で、やはりロサンゼルス・フィルとの旧盤の方が、ふさわしい解決が付けられていたように感じる。 全般に、この時期のジュリーニとウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ならではの、爛熟したブラームスであるが、他の演奏と比べると、どうしても弛緩を感じさせるところが残る。 |

|

|

交響曲 第2番 第3番 ヘルビッヒ指揮 ベルリン交響楽団 レビュー日:2021.7.14 |

| ★★★★★ 名人と名オーケストラによる、練度の高いブラームス

チェコスロバキアで生まれ、東ドイツを中心に活躍した指揮者、ギュンター・ヘルビッヒ(Gunther Herbig 1931-)が、ベルリン交響楽団を指揮して、ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の下記の2作品を収録したもの。 1) 交響曲 第2番 ニ長調 op.73 2) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 交響曲第2番は1977,78年、第3番は1979年の録音。 最近、ヘルビッヒの録音をいくつか聴いているが、どれも素晴らしい内容豊かなもので、この録音も、心に沁みるものだった。ヘルビッヒのスタイルは正統的で、テンポは平均かやや速め。オーケストラの音色はいつも練度の高さを感じさせるもので、ヨーロッパの音楽文化の凄さというのは、こういう演奏に現れるのだろう、と思わされる。もちろん、当盤も良い。 交響曲第2番は、いかにもさりげなく開始されるが、それがこの曲らしい。田園風景の中で、夏空をゆったり動く雲を見ているような情緒が薫る。やがて、主題は全合奏に至るが、決して強奏に大きく傾くわけでなく、よく制御が効き、それでいて内面的な力をもった響きであり、貫禄に溢れている。中間楽章でも、一聴して味付けの薄い演奏という印象かもしれないが、じっくりと聴きこむべき味わいがある。木管と弦楽器のブレンドされた音響が絶妙だ。終楽章は果敢であるが、節度を守る高貴さがあり、この名曲に相応しい響きとなっている。 交響曲第3番は、素朴な響きであり、かつ含蓄ある音にも満ちている。第1楽章は、スケール感を出すことにこだわらず、全体の流れの良さをキープ。中間楽章はこの演奏の魅力が良く出た個所で、第3楽章の有名な主題がホルン、クラリネットと受け継がれるところなど、旋律を奏でる楽器と、他の楽器のコントラストが美しく、魅了される。主楽章は、情熱が溢れてくるが、それでも、気高い佇まいを崩さず、合奏音の美しさと自然さを維持したまま、シャープに曲を閉じる。 名人の棒による美しく引き締まったブラームスだ。 |

|

|

交響曲 第2番 第4番 ドホナーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 レビュー日:2015.12.15 |

| ★★★★☆ 円熟味?芸風に幅を持ったドホナーニのブラームス

クリストフ・フォン・ドホナーニ(Christoph von Dohnanyi 1929-)指揮、フィルハーモニア管弦楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の以下の2曲の交響曲をライヴ収録したアルバム。 1) 交響曲 第2番 ニ長調op.73 2) 交響曲 第4番 ホ短調op.98 2007年の録音。CD2枚組。 ドイツの指揮者、ドホナーニは、1984年から2002年にかけて、クリーヴランド管弦楽団の音楽監督を務めた。そして、80年代から90年代にかけてDECCAレーベルを中心に様々な録音を世に送り出したのだけれど、クリーヴランドを去って、1997年からフィルハーモニア管弦楽団の首席指揮者となって以降、なぜか録音は極端に少なくなってしまった。 そんななかで、比較的最近になってから、英Signumからいくつかのライヴ録音がリリースされるようになり、久しぶりにドホナーニの音楽をいろいろ楽しめるようになっている。 ブラームスに関しては、ドホナーニはクリーヴランド時代の1980年代に、Teldecレーベルに交響曲の全曲録音を行っており、それも優秀な録音だった。それから、およそ20年の時を経たのが当盤の演奏ということになる。 一言でいうと、以前のドホナーニらしい堅固なテンポが保たれているが、その中で様々な感情的な揺れが大きくなっているといったところ。これは当盤がライヴ録音であるためかもしれないが、以前のドホナーニらしさは、少し影をひそめた印象。 とはいえ、アンサンブルの機能美はドホナーニらしい磨き上げを感じさせる。金管やティンパニの明瞭な音が演奏の印象に強く作用している。特に第2番の鮮やかなティンパニの効果(第4楽章の終結部の鮮やかなこと!)は、この楽曲からもたらされるイメージとしては、特徴的なものだ。 前述した感情的な揺れは、特に弦楽器陣の合奏音に漂う濃厚な味わいが象徴的で、わかりやすい個所として、第4番の第2楽章の中間部から奏でられる肉厚な表現を挙げたい。 スケルツォのスリリングな展開もドホナーニらしい。他方で、前述の様々な表現が織り交じった結果、以前ほどの純粋性は感じない。逆に言うと、その場に応じた即興性というニュアンスが加わったとも言えるだろう。聴き手の好みの問題になるが、私個人的には、クリーヴランド時代の徹底ぶりの方が見事で感心させられる。 録音については、20年前のものと比較しても、特に優れているという感じは受けなかったので、これからドホナーニのブラームスを購入したいという人なら、廉価になっている旧録音と比較された方がいいだろう。とはいえ、私の好きな指揮者であるドホナーニの最近の姿を伝えてくれる英Signumには感謝したい。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第3番 ハイドンの主題による変奏曲 ドヴォルザーク 序曲「謝肉祭」 アシュケナージ指揮 クリーヴランド管弦楽団 レビュー日:2008.11.15 |

| ★★★★★ ちょっとセルを彷彿とさせるアシュケナージのブラームス

アシュケナージはピアニストとしてブラームスの協奏曲や室内楽に多くの録音をしているが、指揮者としてはそれほど取り上げてはいない。しかし、1990年から92年にかけてクリーヴランド管弦楽団を指揮してDECCAに録音した交響曲全集がある。このオーケストラとアシュケナージの相性はなかなか良好で、楽団員との室内楽の録音などもあり、それもブラームスが多かったので、アシュケナージはこのオーケストラとブラームスの録音に望みたいと思わせる要素があったのだと思う。当盤には、まずドヴォルザークの序曲「謝肉祭」があり、次いでブラームスの交響曲第3番、最後に同じくブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」が収録されている。 クリーヴランド交響楽団のブラームスというと、私にはジョージ・セルの録音が懐かしく思い起こされる。典雅で適度なエンターテーメント性を保った品のよいブラームスであった。ブラームスの作品というのは、なかなか饒舌で、楽譜を見た感じでも、音符が密集していて、第一勘「重い音楽」と感じるが、セルの演奏にはまったくそんな雰囲気がなく風通しがよかった。 さて、アシュケナージが数十年を経て録音したブラームスも不思議と傾向が似ていると思う。饒舌さを感じないクールさが保たれていて、健やかな音色だ。第3番の第1楽章は例えばカラヤンならレガートを効かしてたっぷりした音楽にするのだけれど、アシュケナージは線的で、短い助走で軽く踏み切る感じ。音色もやや明るく、金属的な感じもあるけれど、悪いわけではない。第2楽章の軽妙さもよい。第3楽章はメロディの間合いが美しいし、第4楽章も適度な客観性に貫かれている。 「ハイドンの主題による変奏曲」はブラームスの作品の中で私がもっとも好きな作品だが、ここでも木管の風通しがいかにもさわやかで、流れるように進む楽想が心地よい。いわゆる純ドイツ風ブラームスとは違うけれど、魅力的な演奏だ。ドヴォルザークも同様に色彩感豊かでありながら重さがなく、明朗だ。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第3番 ドヴォルザーク チェロ協奏曲 エリシュカ指揮 札幌交響楽団 vc: 石川祐支 レビュー日:2015.1.6 |

| ★★★★★ 堂々たる名演。エリシュカと札響によるブラームスとドヴォルザーク

ラドミル・エリシュカ(Radomil Eliska 1931-)指揮、札幌交響楽団による演奏で、ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 とドヴォルザーク(Antonin Leopold Dvorak 1841-1904)の チェロ協奏曲 ロ短調 op.104 という名曲同士の組み合わせ。2013年のライヴ録音。チェロ独奏は2005年から札幌交響楽団で首席チェリストを務めている石川祐支(いしかわゆうじ 1977-)。 エリシュカと札幌交響楽団の録音シリーズは、これまでPastierレーベルからリリースされてきたが、このたびは、多くのライヴ録音の復刻などを手掛けているAltusレーベルからの発売となった。ブラームスもシリーズ化されるとのことだから、今後もAltusレーベルで継続されると思われる。 さて、内容であるが、エリシュカと札幌交響楽団の深い信頼関係を示す一枚だ。いずれの楽曲も堂々たる名演で、素晴らしい聴き味の深さをもたらしてくれる。特に、ドヴォルザークのチェロ協奏曲では、外部から著名なチェロ奏者を招くことなく、エリシュカ自らの強い希望によって、札幌交響楽団の首席チェロ奏者である石川祐支が独奏を務めていることも、彼らの深い関係を物語っている。 ブラームスの交響曲第3番はなかなか難しい楽曲で、豪放さと難渋さが激しく交錯するところがあり、どちらか一方を強く打ち出すと、他方の味わいが減じられるというところがある。しかし、エリシュカは、このオーケストラから芯のある力強い響きを引き出す一方で、入念に旋律を扱い、さらにこれを保持する音に巧妙なバランスを与えることで、相殺される成分をほとんど感じさせない演奏を成功させた。これは世界の一流オーケストラでも、なかなか達成できない種類の演奏である。私にとっての地元のオーケストラであるという云々を抜きに、文句のない素晴らしい演奏に違いない。ことに第3楽章の旋律の受け渡しで深まっていく味わいは、彼らのドヴォルザークの交響曲での成功を引き継いだ成果と感じられてならない。 ドヴォルザークのチェロ協奏曲がまた素晴らしい。石川のチェロは力強さと深みを湛えた抜群の音色で、現代を代表するチェロ奏者としての力量を持っていることがわかる。エリシュカの一際篤い信頼に見事に応えた演奏だ。札幌交響楽団にとっても、ドヴォルザークは重要かつ得意なレパートリーであり、郷愁を誘う旋律、民俗性を背景に持つリズム処理など、いずれも老練といってもいい熟達ぶりで、それはもちろん指揮をするエリシュカの深い含蓄によって、一層高度なレベルで引き出されたものに違いない。すべての音に情感がこもり、しかし主張し過ぎることで全体のバランスを崩すことの決してない響きは、ドヴォルザークの一つの理想像を築き上げていると言ってもいい。 これほどの名演を地元のオーケストラが繰り広げていることに感謝しつつ、続編への熱い期待が一層膨らんだ。 |

|

|

交響曲 第3番 ハイドンの主題による変奏曲 ジュリーニ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2018.10.19 |

| ★★★★☆ 明るく浪漫的なジュリーニ/ウィーン・フィルによるブラームスの2作品

カルロ・マリア・ジュリーニ(Carlo Maria Giulini 1914-2005)指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の「交響曲 第3番 ヘ長調 op.90」と「ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 op.56a」。1990年の録音。交響曲のみライヴ録音。 ゆったりしたテンポで、熱く、明るく描かれたブラームスである。スローテンポなブラームスの第3交響曲というと、同じウィーン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮したバーンスタイン (Leonard Bernstein 1918-1990)の録音が思い出されるが、当盤もそれと同じくらいのテンポである。当録音は全集の一貫であるが、ジュリーニは、翌年の交響曲第2番においては、設定するスローなテンポを鑑みて、第1楽章のリピートを省略したのであるが、この第3番ではリピートも行っているので、やや長さを感じさせる。ただ、前述のバーンスタインがあまりにも冗長で弛緩を感じざるを得なかったのに対し、当ジュリーニ盤は、適度な緊張感があって、メリハリが明瞭であり、そこまでスローなテンポによる負荷を感じさせない点でうまくいっていると思う。 第1楽章は熱血的で、金管も朗々と鳴るが、分厚い弦のカンタービレが有効に作用し、迫力として伝わる。ところどころ、全合奏はライヴゆえか不揃いなものを感じさせる。それは、あるいは現代の整えられた演奏に慣れ過ぎたせいで、目立つように感じるだけかもしれない。不揃いゆえの迫力として、それを是とするおおらかさに接するようにも思う。第2楽章は意外と標準的な響きで、クライマックスでリタルダントがあるほかは、穏当に流れて、歌われる。有名な第3楽章は、スローなテンポで、独自の強弱感を与えたメロディが歌われる。その情緒は濃い味わいだが、現代の感覚では、全般にやや甘美が過ぎるかもしれない。第4楽章は第1楽章と同じ印象で、浪漫的。強奏の迫力は見事なもので、ここでも多少のゆらぎはあるものの、表現として芸術的に消化された感があるし、やや人工的な味わいを残すものの、構築性を十分キープしながら力感を編み出していて、巨匠の描く音楽に相応しい厚みを感じさせてくれる。ただ、ところどころ、ブラームスの音楽に目立つある種の「うるささ」を、顕在化し過ぎた感もある。 ハイドンの主題による変奏曲も、序盤はわりと普通ながら、中途以降はスローなテンポを基本とし、浪漫的に描いている。冒頭の木管の主題は、ウィーン・フィルらしい典雅さがあって、魅力十分。ウィーンの木管の魅力は、当盤の当曲録音全体の印象の主だったものを形成するといって良いくらい、影響力を感じさせる。中間部の哀愁や郷愁を感じさせる味わいも、着色が濃く、かつ明るい。この明るさにみちた表出力は、ジュリーニの特質の代表的なものと言っていいだろう。終曲に向けた盛り上がりは圧巻で、力強く感動的なものとなっている。 全般に、ある種の自由さを感じさせながらも、全曲の造形がほどよくキープされており、指揮者とオーケストラの練達さを感じさせる。濃厚で浪漫的な表現への好みによって、聴き手の評価に幅が出来るだろう。 |

|

|

交響曲 第3番 第4番 ヘンゲルブロック指揮 NDRエルプ・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2020.6.3 |

| ★★★★★ 2017年落成のエルプフィルハーモニー・ハンブルクのように、近代建築を連想させるブラームス

ハンブルクを拠点としてきた北ドイツ放送交響楽団は、市内のエルベ川に面したホール、「エルプフィルハーモニー・ハンブルク」が2017年に全面完成し、そこに拠点を移すにあたって、名称を「NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団」と改称した。「エルプ」はエルベ川を意味する。本アルバムは、ジャケットに、「エルプフィルハーモニー・ハンブルク」の建物がデザインされている。もちろんネット上でもいろいろ見ることが出来るが、美しい近代建築物であり、ハンブルクの街並み、エルベ川の広大な風景にもよく合っている。ネット上で提供されているサービスを使用すると、当該建築物の内部も閲覧することが出来るので、興味のある方はぜひどうぞ。(私はいろいろ拝見させていただきました) さて、当盤は、そんな新装NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団の記念すべきセッション録音第1弾に当たるもので、2011年から同オーケストラの首席指揮者となっているヘンゲルブロック(Thomas Hengelbrock 1958-)の指揮で、以下のブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の2つの交響曲を収録している。 1) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 2) 交響曲 第3番 ヘ長調 op.90 録音は2016年エルプフィルハーモニー・ハンブルクと記載されており、当施設の全面完成前となっているが、音楽ホールとしてに機能は先んじて確立されていたのだろう。 さて、このヘンゲルブロック指揮の演奏であるが、私見では、まさにこのエルプフィルハーモニー・ハンブルクの建物を思わせるような、近代的でスリムでスタイリッシュなブラームスである。 最初に収録されているのは交響曲第4番である。ヘンゲルブロックは異稿を採用しているため、第1楽章は、ブラームスが出版時にカットした4小節分の弦と木管の合奏音から開始される。ただ、それ以外に、通常版と大きな違いはない。ヘンゲルブロックが作り出す音は濁りがない。澄んだ秋の空を思わせるとでも言おうか。いや、それほど感傷的でもないな・・・。やはり、どこかガラス面積の多い近代建築物を思わせるスッキリした響き、と形容するのが良い。ピチカートや木管の瑞々しい響きも印象的で、新しいホールの音響は、明晰に楽器の響きを分離できているようだ。そんなすっきりしたブラームスは、聴き易い一方で、浪漫的な熱血さからは、かなり距離を置いており、交響曲第4番であれば、そのことが終楽章に顕著に示されている。響きがスキッとしていることで、この楽章がもつ性格が、他の演奏と幾分聴き味が異なる。とはいえ、それは面白くないというわけではない。フルートの旋律に併せた精緻なニュアンスの切り替えや、ティンパニが刻むくっきりした陰影は、聴いていて気持ちが良く、流れも自然である。 第3番も同傾向。両端楽章など演奏によっては武骨な音楽となるのだけれど、当演奏はとにかくスマートで、水彩画を思わせる音響により風通し良く通り抜けていく。私が当曲で気に入っているスウィトナー(Otmar Suitner 1922-2010)の演奏に近いものがあると思う。第3楽章でも適度な脱力から伸びやかな旋律美が感じられる。決して濃厚なロマンの薫りではなく、感性を主体にフォルムを整えた演奏だ。私は、ブラームスの音楽の「がさつく」ように楽器を重ねて表現される情熱を、やや重すぎると感じるところがあるので、このような演奏の方が、肌合い的には合うところがある。というわけでとても気に入った。 ただ、前述の通り、ブラームスの音楽に、ロマンティシズムの強い放出のようなものを求める人にとっては、どこか肩透かしをくった演奏に聴こえるかもしれない。私にはとてもよく響くブラームスであるが、多くのブラームス・ファンが強く支持するような演奏とは違うものになっているかもしれない。 |

|

|

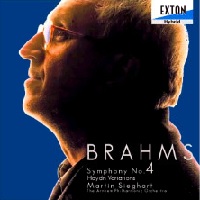

交響曲 第4番 ハイドンの主題による変奏曲 ジークハルト指揮 アーネム・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2009.5.23 |

| ★★★★★ レーベルの企画力にも感謝の一枚

世界的な景気の落ち込みや価値観の多様化の中で、大手レーベルがオーケストラの録音を手控えるようになって久しい。しかし、オクタヴィアの様に、そのような状況にあえて精力的な企画を続けるレーベルには喝采を送りたい。えーと、このレーベルの場合、安い入手盤を入手できないので「痛し痒し」というのは正直なところなのですが・・・。それにしても、このジークハルトとアーネム・フィルのような優秀なアーティストとオーケストラを、きちんと紹介してくれる企画力というのも立派の一語に尽きる。 さて、このジークハルトとアーネム・フィルの当演奏。ブラームスであるが、咆哮するような演奏ではなく、インテンポで憂いや哀しみの表現を品良く出してくる。第1楽章はハーモニーのバランスが確かで、踏み外しのない規律性があり、かといって迫力不足とも思わせない。こういう演奏というのは、なかなか年季を刻まないと出来ないのではないだろうか。もっと印象的なのは第2楽章。リズミカルでやや早めの斬新な切り口で、鮮明に曲想を奏でている。第3楽章から終楽章へはアタッカ気味に間の短い録音編集が的を射ていて気持ちよい。フィナーレのスリムな響きもなかなかイカしている。 「ハイドンの主題による変奏曲」はブラームスの作品の中でも私がもっとも好きなものだが、たおやかで優美な音色に包まれたこの演奏がとても気に入った。総じてブラームスの録音でも広く聴いてほしいものの一つです。 |

|

|

ブラームス 交響曲 第4番 ベートーヴェン 交響曲 第4番 エリシュカ指揮 札幌交響楽団 レビュー日:2016.4.12 |

| ★★★★★ エリシュカと札幌交響楽団による充実のブラームス第2弾

ラドミル・エリシュカ(Radomil Eliska 1931-)指揮、札幌交響楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の交響曲シリーズの第2弾で、今回はセッション録音によるもの。収録曲は以下の2曲。 1) ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 2) ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven 1770-1827) 交響曲 第4番 変ロ長調 op.60 2015年録音。 前作に続いて名曲と名曲の豪華な組み合わせ。 すでに確固たる評価を築いた観のあるエリシュカと札幌交響楽団であるか、このたびも堂々たる名演で、安心して名曲の世界に身をゆだねることが出来る。それは単に安全運転というだけでなく、各所の細やかな表現が、音楽全体の構成の中で、必然的な文脈を持って奏でられ、交響曲としてのストーリーがあり、かつ作品自体の素晴らしさを味わい尽くすことが出来るもの。エリシュカと札幌交響楽団は、音楽フアンの信頼に、常にしっかりと応えてくれる存在となったわけだ。実に頼もしい限り。 ブラームスは咆哮するような強さはないが、サウンドのグラデーションがよく吟味されていて、音楽表現としての意義づけを感じさせてくれる。特に合奏音のバランス、音の末尾の減衰まで熟慮された演奏ぶりは、老練の技でありながら、瑞々しい解放感にも繋がっている。テンポはとても自然で、各場面で音楽がどのような表情を持っているかが、適度な間合いで聴き手に届けられる。また、全体を支えるような力強い金管の熱演も、見事なもの。 ベートーヴェンでも同様で、奥行きのある本格的な名演。適度な恰幅で、マイルドな味わいながら、随所に緻密な設計に支えられた音響がある。各楽器の的確な距離感が、音の起伏によく反映している。テンポは、ブラームスに比較すると、若干ゆったりしたものであるが、ごく一般的なものであり、緩急の激しさに訴えるような演出はないが、それだけにじっくりした味わいがあり、これら2曲にはぴったりのアプローチだと思う。 それと、やはり札幌コンサートホールkitaraの優れた設計もあらためて感じさせられた。これだけ演奏の意図が、実際に音として呼応し、録音媒体を通じて聴き手に伝わるというのは、演奏する側のモチベーションにも繋がるし、そのような環境が現在の札幌交響楽団の充実を支えていることは間違いないだろう。ホールがオーケストラを育てる好例であるとも思う。 |

|

|

交響曲 第4番 悲劇的序曲 ジュリーニ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 レビュー日:2018.10.23 |

| ★★★★★ ジュリーニによって浪漫性を究めた解釈を示されたブラームスの第4交響曲

カルロ・マリア・ジュリーニ(Carlo Maria Giulini 1914-2005)指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の 「交響曲 第4番 ホ短調 op.98」 と 「悲劇的序曲 op.81」 の2曲を収録。1989年のライヴ録音。 ジュリーニはこの時期に、ウィーン・フィルとブラームスの全4曲の交響曲を録音しているが、当録音がその最初のものに当たる。 非常に特徴的な演奏である。おそらく、この演奏はブラームスが意図したような響きとはまったく別のものだろう。とにかくテンポがゆっくりしていて(特に第2楽章以降)、それでいて、歌謡性に満ちた艶やかさ、特に弦楽器の響きが麗しさに満ちている。それは、この交響曲が、後期ロマン派の、夢見るようなものが結実した芸術品であると確信しているかのようだ。 ブラームスの音楽をどのような美学的位置づけとして認識するのかの論争は置いておくとしても、ジュリーニの回答はその極端なものであり、それゆえに他の演奏と比較した場合、それは特徴的に感じられる。 第1楽章は、中では比較的普通といって良く、テンポはやや遅いくらい。ただ、旋律を歌わせることにはっきりと重点を置いて、全体が揺蕩(たゆた)う様なドライヴ感は、なかなか陶酔的で、美しい。静謐も耽美的で、添えられる木管の音色も実に香しい。 第2楽章からはいやがうえにもスローなテンポが印象を支配するが、そこには独特の感傷と美が覆うような魅力がある。表面的な美しさと内省的な美しさの双方を突き詰めた表現をこころみた結果、そこにはどこか世紀末的な退廃感にも通じるものが生まれている。最初聴いたときにはそこまで感じなかったのだが、何度か聴き込んでいるうちに、私はその点に気が付き、面白いと感じるようになった。 第3楽章も他の当該楽章の演奏とはあきらかに違ったものが引き出されている。ゆったりとしていて、何かを謳歌しているような雰囲気で、さながら讃歌が奏でられるような趣だ。終結部に向けて、ティンパニの強靭な響きにより、恰幅豊かに閉じられる。 第4楽章も遅い。劇性は強調されず、なめらかかつのびやかに表現されるメロディが、自在な伸縮性を伴って、歌われる。その伸縮は、弛緩を警戒して、よく計算された感じがする。だから、すそ野の広がりを感じはするが、無辺というイメージではない。しかし、おおらかな歌謡性は、全編を満たし、明るく輝かしい響きを尽くすかのように、全曲の結末を描く。 悲劇的序曲も同様のアプローチといって良いが、この曲では、楽曲の性格がジュリーニの解釈を吸収しきれずに、やや表現が余っているように感じられるところもある。 とはいえ、この第4交響曲はユニークで楽しめる。ブラームスの交響曲の演奏は、20世紀後半に向けて、テンポを遅く取る傾向が進んでいったという。それは、ある程度の数の過去の代表的な録音を聴くとわかることでもあるが、このジュリーニの解釈は、その20世紀後半の、一つの極致の解釈を成したものと言っていいだろう。ウィーンの美麗なサウンドが、それを支えていることは言うまでもない。 |

|

|

交響曲 第4番 ピアノ協奏曲 第2番 フィッシャー=ディースカウ指揮 ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団 p: リフシッツ レビュー日:2019.5.30 |

| ★★★★★ 「指揮者」フィッシャー=ディースカウの記録の一つ

世紀のバリトン、フィッシャー=ディースカウ(Dietrich Fischer-Dieskau 1925-2012)が指揮活動もしていたことは、それほど知られていないかもしれない。というのは、彼の指揮活動は70年代から80年代のはじめまでと、その後20年のインターバルをおいて2000年代の、2つの離れた時期に限定的なものだったからである。 フィッシャー=ディースカウが指揮者としてのデビューしたときの逸話としてこんな話が伝わっている。・・フィッシャー=ディースカウが自らの指揮者としての初のコンサートにクレンペラー(Otto Klemperer 1885-1973)を招待する。するとクレンペラーは「その日はショルティが“冬の旅”を歌うのを聴きにいく先約があってね」という痛烈な皮肉で返したという。ちなみに、ショルティは「指揮者・ピアニスト」で、わざわざそう書くのもなんだが、美声とは程遠い声の持ち主ある。私は、フィッシャー=ディースカウとクレンペラーの普段の間柄を知らないが、文字通り見ると、「畑違いだよ」と一刀両断したように思える。 私の記憶では、フィッシャー=ディースカウは、指揮活動を中座したとき、指揮の難しさ、辛さに触れ、自分にはそれを乗り越えてまで熱中できなかったことなどについて語っていた。そのエピソードと、前述のクレンペラーの返しの逸話は、よく馴染む。 しかしフィッシャー=ディースカウは指揮活動を再開し、いくつか録音を記録することとなった。当盤はその2期目の活動記録の一つ。 ちなみに、私は、フィッシャー=ディースカウの第1期の指揮活動の録音で、一つだけ思い出がって、現在のDENONレーベルによるPCM録音視聴用オムニバスLPを、私の親が所持していて、その音源の中に、彼が指揮したブラームスの交響曲第4番の冒頭が入っていて、聴く機会があったのである(奇しくも当録音と同じ曲)。とても情感豊かに弦が鳴るのを聴いて、「なかなか良さそう」と思った。ただ、それで聴けたのは、視聴版のため、2分くらいだったと思う。以来、その音源とは接する機会はなかった。 なので、今回、2002年にライヴ録音された当盤を、その思い出が手伝うような形で、購入して聴いてみた。 前置きが長くなってしまったが、当アイテムは、フィッシャー=ディースカウの指揮で、CD2枚に以下の楽曲が収録されている。 【CD1】 ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897) ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 【CD2】 ブラームス 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 オーケストラはベルリン・コンツェルトハウス交響楽団、協奏曲のピアノ独奏はコンスタンチン・リフシッツ(Konstantin Lifschitz 1976-)。2002年のライヴ録音。 演奏は、オーソドックスなものというのが全体的な印象。私が良いと感じたのは交響曲の方。哀愁を込めて歌われる旋律、特に旋律をになう木管楽器が色めくように表出するところはなかなか演出効果が活きている。第1楽章の末尾でテンポをやや落として劇性を得るところも、適度なアヤであり、聴き応えがある。第2楽章はゆっくりしていて、やや平板さを感じるが、第3楽章は内的な因子で生命力に溢れた表現で魅力いっぱい。爆発的なものも存分に描かれている。第4楽章は落ち着いて郷愁を歌う。なかなか充実感のある聴後であった。 それに比べると、ピアノ協奏曲は、やや薄みに響く個所があるように感じられた。全体的にはリフシッツと見通しの良い響きをつくっていて、悪くはないのだが、ときおりふっと密度が薄くなる感じがする。だが第3楽章の歌には、心のこもったものがあって、感動的だ。いくぶん軽めの第4楽章も、難なくまとめているといったところ。 前述のように、全体としては十分に良好な演奏で、際立った特徴はないが、ブラームスらしい感傷や郷愁は濃厚に感じることが出来る。他の名演、名盤に比較しうるとまでは言わないが、フィッシャー=ディースカウの指揮ぶりに興味のある人に、失望を味わわせることはないだろう。 |

|

|

交響曲 第4番 ハイドンの主題による変奏曲 ヘルビッヒ指揮 ベルリン交響楽団 レビュー日:2021.7.16 |

| ★★★★★ 指揮者、オーケストラが共に楽曲を深く知りぬいた感のある名演

チェコスロバキアで生まれ、東ドイツを中心に活躍した指揮者、ギュンター・ヘルビッヒ(Gunther Herbig 1931-)が、ベルリン交響楽団を指揮して、ブラームス(Johannes Brahms 1833-1897)の下記の2作品を収録したもの。 1) 交響曲 第4番 ホ短調 op.98 2) ハイドンの主題による変奏曲 op.56a 1978年の録音。 ヘルビッヒのブラームスはいずれも、伝統的なヨーロッパの音楽文化の深みを、自然に発露させたもの。楽曲に精通した指揮者とオーケストラが邂逅することによって生み出された滋味豊かな名演と感じられる。 第4交響曲は、冒頭から、余分な力の入らない、しかし、しっかりと味わいと情感のこもった響きが導かれ、それがきわめて自然に連続していく。すべての楽器が有機的に結びつきながら、一つの像を形作っていく様は、何も音楽に限らず、様々な事柄に共通する尊さを感じさせるが、そこに添えられる歌は、聴き手の気持ちを強く揺さぶる。第1楽章のエンディングは情熱的だが、制御の効いた響きであり、そこにさらに付け加えたいと感じるものは、何もない。こういう演奏を「完成度が高い」というのだろう。第2楽章も自然でありながら円熟を感じさせる。木管の柔らかな響きは、郷愁を誘うが、その感動は、決して演奏者側から仕掛けられたという性質のものではなく、聴き手の内面が、いつの間にか掘り起こされることによって起る性質のものである。第3楽章の力感も、内面的な充実があり、しっかりしている。第4楽章は、当然の事ながら情熱的な音楽となるが、ヘルビッヒのアプローチに作為的なものはまったく感じられず、それでいて、聴き手の気持ちに直接訴えかける。もちろん、ブラームスの交響曲は、もっと叫んだり、足を踏み鳴らしたりするような演奏であっても、白熱し、興奮を得ることもあるのだが、私には、ヘルビッヒの演奏は、より大切な価値観をさりげなく語り掛けているように思われる。 ハイドンの主題による変奏曲も同様で、自然で流れが良いだけでなく、必要なところに必要なだけ力が加わり、かつ潤いと情感に満ちた響きとなっている。各変奏曲が、それぞれの性格に相応しい方法で表現されているが、加えて、全体の運びの優雅さは得難い価値を持っている。終結近くの全合奏に導かれる過程の総てが心地よく収まっており、一切が美しい。 |

|